Il capolavoro dell’Alighieri attraverso le immagini

Dante come non lo abbiamo mai visto. La Divina Commedia secondo Gianni Pittiglio

Giuditta con la mitra e Oloferne, Altona, Schulbibliothek des Christianeum, ms. 2 Aa 5/7, f. 63r

Francesca Grego

24/07/2025

Lo sguardo truce, il portamento altero, la spada levata con gesto deciso: Giuditta brandisce la testa di Oloferne, restituendo la libertà al suo popolo. Una scena che ha affascinato schiere di artisti, da Caravaggio a Klimt, da Vasari ad Artemisia Gentileschi. Ma un dettaglio davvero sorprendente emerge osservando l’immagine tratta da un prezioso manoscritto trecentesco della Divina Commedia di Dante: sui lunghi capelli biondi, l’eroica assassina indossa un cappello da vescovo! È solo una delle vicende curiose narrate nel libro La Commedia dei dettagli. ‘Storie seconde’ e deroghe iconografiche del poema dantesco tra XIV e XV secolo di Gianni Pittiglio, edito dall’Istituto Storico Italiano per il Medioevo: un punto di vista insolito, colto e divertente sul testo all’origine della lingua italiana.

Sotto la lente di Pittiglio, le miniature che hanno accompagnato il capolavoro di Dante nei primi secoli della sua esistenza: degli 850 manoscritti noti della Commedia moltissimi sono illustrati, e lo stesso può dirsi degli incunaboli, i primi libri a stampa, segno del legame elettivo che si instaurò fin dalle origini tra il poema e le immagini. Quelle analizzate nel libro, tuttavia, non sono illustrazioni canoniche, bensì deviazioni dalla norma, frutto di errori, equivoci e stranezze, che diventano indizi preziosi, tracce da seguire verso nuove, imprevedibili scoperte.

Ad attrarre l’attenzione di Pittiglio non è tanto la bellezza delle miniature, l’abilità o lo stile degli artisti che con pazienza e maestria hanno tradotto in immagini l’universo dell’Alighieri, quanto la possibilità di aprire finestre sulla storia e sull’immaginario dei primi lettori della Commedia, il potere trasformativo dell’illustrazione, che dal testo dantesco ci porta altrove, nei mondi in cui il poema, come una creatura vivente, ha viaggiato dopo aver salutato la penna del suo autore. Ed è dalle cosiddette “deroghe”, dalle “storie seconde” che si dipartono da quella principale, dagli interstizi e dalle periferie dell’opera di Dante, che emergono le sorprese più gustose: storie di unicorni e di biscioni, di tarocchi e di serpenti, di vescovi e di principesse, scene pulp o satire anticlericali, che, grazie all’enorme lavoro di scavo compiuto dall’autore, sollevano il sipario su personaggi e vicende mai messe a fuoco dalle tradizionali letture della Commedia.

L’appeso o Il traditore, Roma, Biblioteca Casa di Dante, f. 137r (If. XXXII); Tarocchi di Francesco Sforza, New York, PML; Tarocchi di Carlo VI, Paris, BnF, Cabinet des Etampes

“Dietro questo libro c’è un lavoro di anni, iniziato da un semplice incontro con gli alunni di un liceo, una lezione piuttosto generica sull’iconografia della Divina Commedia”, racconta Pittiglio: “Un’amica che insegna in Canada mi fece notare quanto sarebbe stato interessante raccontare Dante dal punto di vista della storia dell’arte, ma senza cadere nell’eccessiva attenzione per l’estetica tipica della cultura italiana. Seguendo il suggerimento sono venuti fuori retroscena che erano sfuggiti anche ai letterati”.

Oggi le miniature medievali colpiscono per la ricchezza dei dettagli, la bellezza dei colori, ma raramente ci soffermiamo a leggerle realmente. Come ti sei accostato alle illustrazioni della Commedia? Sei riuscito a guardarle con gli occhi di un lettore di settecento anni fa?

“L’obiettivo di uno studio iconografico e iconologico è calare ogni immagine nel suo contesto e per quanto possibile leggerla come si faceva a quell’epoca. Seguendo il preconcetto dell’estetica, invece, si perde molto dell’uso quotidiano di chi leggeva libri e guardava le miniature allora. Perciò nel mio libro ci sono illustrazioni bellissime, come quelle dei manoscritti appartenuti a Federico da Montefeltro o ad Alfonso d’Aragona - quest’ultimo decorato da Giovanni di Paolo - ma anche immagini francamente brutte, che possono rivelarsi ancora più interessanti. È il caso delle primissime edizioni a stampa della Divina Commedia che, proprio grazie alla loro larga diffusione, hanno influenzato le illustrazioni successive, anche quelle belle. Ne sono un esempio le decorazioni del Paradiso appartenuto a Francesco I di Francia, dove lo squallido castello delle origini si trasforma per assumere le fogge tipiche dell’architettura francese, così come gli abiti dei protagonisti seguono le mode d’Oltralpe. Ad animare il mio approccio all’opera di Dante è una curiosità multidisciplinare, capace di condurre oltre la stessa storia dell’arte in una ricerca potenzialmente infinita”.

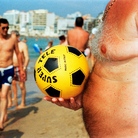

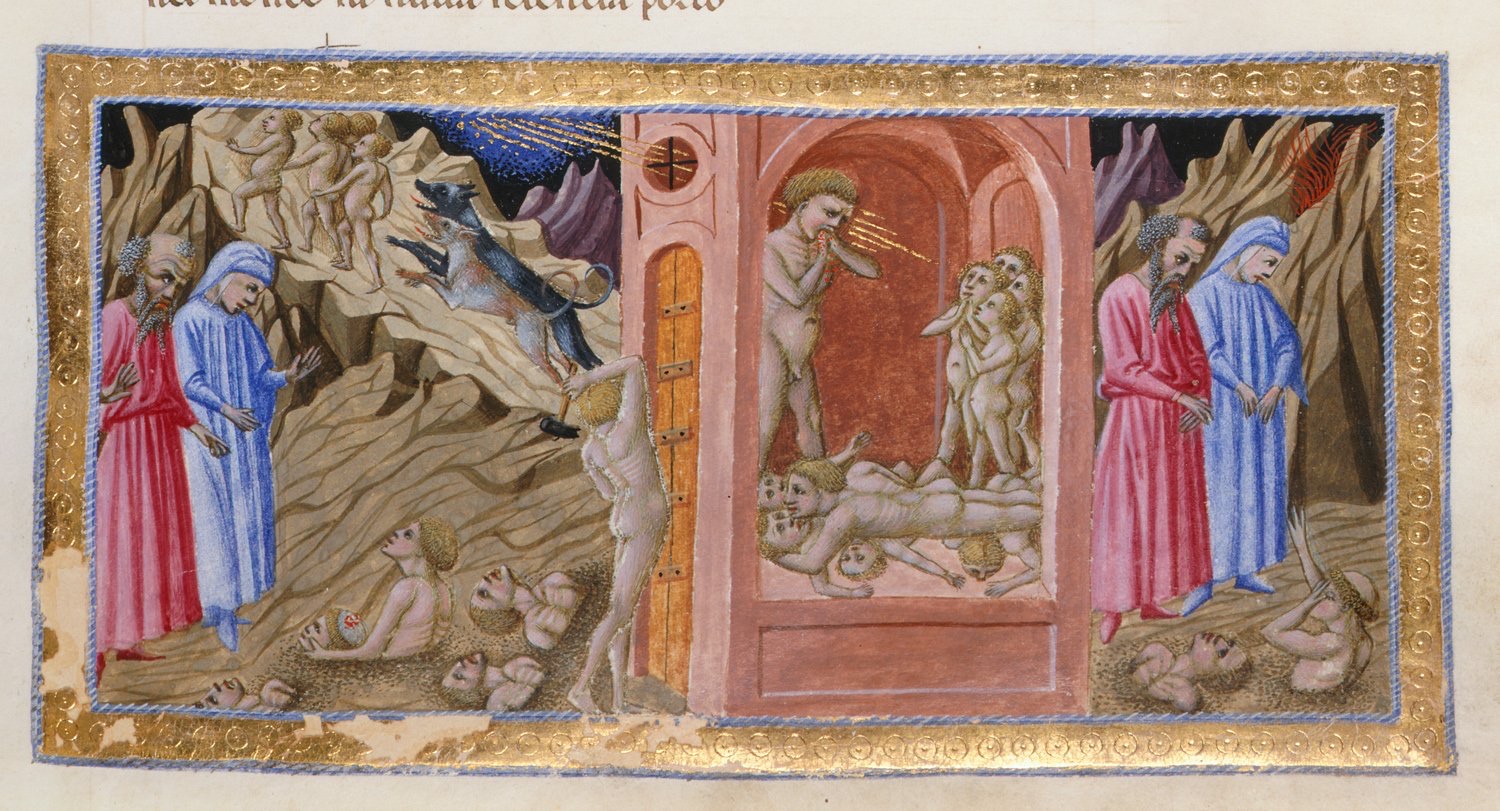

Unicorno, Roma, Biblioteca Casa di Dante, C23, f. 244v e Bibbia Borso d’Este, Modena, Biblioteca Estense, ms. 422-423, f. 110r; Biscione Visconti Sforza, Roma, Biblioteca Casa di Dante, C23, f. 280r e Milano, Castello Sforzesco

Che cosa raccontano oggi le illustrazioni della Divina Commedia? Puoi offrirci qualche esempio delle scoperte che questa ricerca ti ha regalato?

“Ci raccontano talmente tante cose che si rischia di perdersi. C’è un bellissimo incunabolo - uno dei primissimi libri a stampa - illustrato a mano da tale Antonio Grifo, che ai margini del testo realizzò circa 350 miniature. Perché? Osservandole mi sono convinto che volesse donare il libro agli Sforza di Milano per entrare tra gli umanisti stipendiati a corte. Il fatto troverebbe conferma negli appunti presi da Leonardo da Vinci mentre stava disegnando gli abiti per le nozze di Ludovico Sforza e Beatrice d’Este, dove è citato un individuo che potrebbe essere proprio Grifo”.

Come sei arrivato a questa conclusione?

“Tra i disegni di Grifo per la Commedia c’è un unicorno che, immergendo il corno in uno stagno, mette in fuga i serpentelli che vivono nell’acqua. A prima vista non ci sarebbe nulla di strano, perché nel canto si parla della purezza, della quale l’unicorno è simbolo, e infatti molti commentatori si sono fermati qui. In realtà nell’insieme la scena ricorda lo stemma della famiglia d’Este, il cui primo duca, Borso, è noto per aver bonificato le paludi di Ferrara. In un altro canto, invece, riconosciamo l’immagine del biscione che mangia un bambino, insegna dei Visconti Sforza, antenato del biscione berlusconiano. Nel canto dei traditori, infine, c’è un uomo impiccato per la caviglia, l’appeso dei Tarocchi! Ma non tutti i tarocchi sono uguali: l’appeso di Grifo è palesemente tratto dal mazzo in uso alla corte degli Sforza. Sfortuna volle, tuttavia, che Beatrice d’Este morisse prima che Grifo terminasse l’opera: il libro gli rimase tra le mani, ancora incompleto e già inadatto a dargli pane”.

Un approccio curioso che potrebbe stimolare l’interesse di chi frequenta la Divina Commedia per necessità, ovvero gli studenti…

“Ultimamente sto facendo delle lezioni nelle scuole di Roma. Con i liceali funziona perché non li annoi: gli racconti storie, le immergi nel contesto e magari hai la fortuna di trovare dettagli divertenti… Ci sono passi della Commedia in cui non è facile individuare il soggetto. Ce n'è uno in cui non è chiaro se a strappare il vestito a una donna sia Virgilio o un’altra donna, ‘santa e presta’ la definisce Dante. Nemmeno gli autori delle miniature ci hanno capito granché: con l’analisi logica cambia anche l’immagine!”

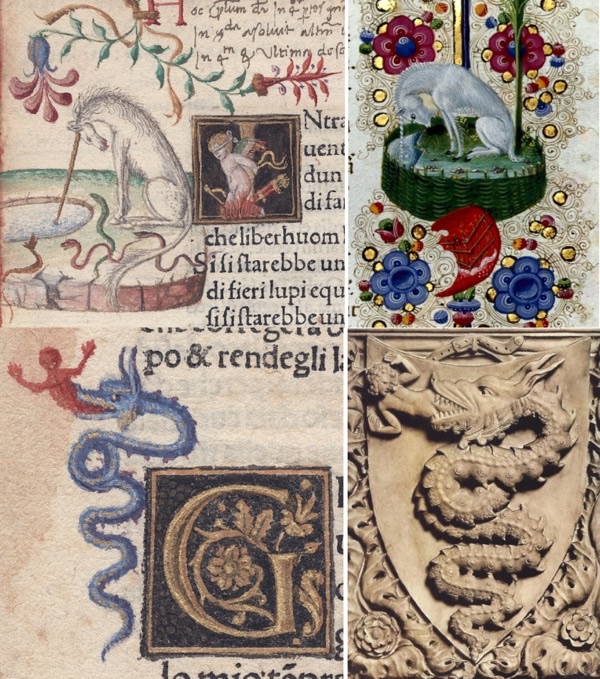

Cerbero e le tre teste con i nomi dei continenti, Oxford, Bodleian Library, ms. Holkham misc. 48, p. 9

E a proposito di scuola, altre storie interessanti traggono origine dai famigerati commenti al poema dantesco…

“Un corposo apparato di note e commenti accompagna la Divina Commedia praticamente da sempre. E a volte illustrazioni apparentemente inspiegabili traggono origine proprio da lì. Mi viene in mente l’immagine di Cerbero presente in un manoscritto trecentesco illustrato a Napoli. Nelle illustrazioni della Divina Commedia il classico cane a tre teste assume le forme più fantasiose, dal drago all’uomo con la testa di cane. In questo caso oltre alle tre teste ha ali da pipistrello come Satana e, invece di mangiare i grandi traditori come Giuda e Bruto, divora i golosi. Accanto a ogni testa si riconoscono delle scritte rosse: la prima si legge abbastanza bene e recita ‘Europa’, le altre sono ‘AS’ e ‘AF’. Asia e Africa? La conferma è arrivata dal famoso Ottimo Commento, scritto nel Trecento, che sottolinea come la gola sia un peccato diffuso in tutto il mondo, ovvero nei tre continenti allora noti: Europa, Asia e Africa. Naturalmente Dante non dice nulla di tutto questo!”

E Giuditta? Ci sveli perché indossa il cappello da vescovo?

“È una delle immagini che mi hanno affascinato maggiormente, un’eccezione davvero notevole a prescindere da Dante, contenuta in un manoscritto di origine pisana oggi conservato in Germania. Colpito da questa Giuditta con la mitra, ho compiuto numerose ricerche senza venirne a capo. Infine ho preso in considerazione la fonte primaria, cioè la Bibbia, e ho scoperto che in greco antico la mitra è un diadema o un complesso copricapo composto da varie fasce di tessuto. La prima traduzione della Bibbia in latino risalente al IV secolo, la Vulgata di San Girolamo, riporta il termine greco così com’è perché la mitra che conosciamo noi ancora non esisteva, sarebbe stata introdotta intorno all’anno Mille. Chi ha illustrato la Divina Commedia nel XIV secolo, insomma, ha letto Girolamo e ha messo in testa a Giuditta quello che era la mitra ai suoi tempi, disegnando una donna con un cappello da vescovo che uccide un uomo con tanto di fiotto di sangue… una scena pulp bellissima e divertente! Quando ho dovuto scegliere la copertina del libro non ho avuto dubbi: Giuditta!”.

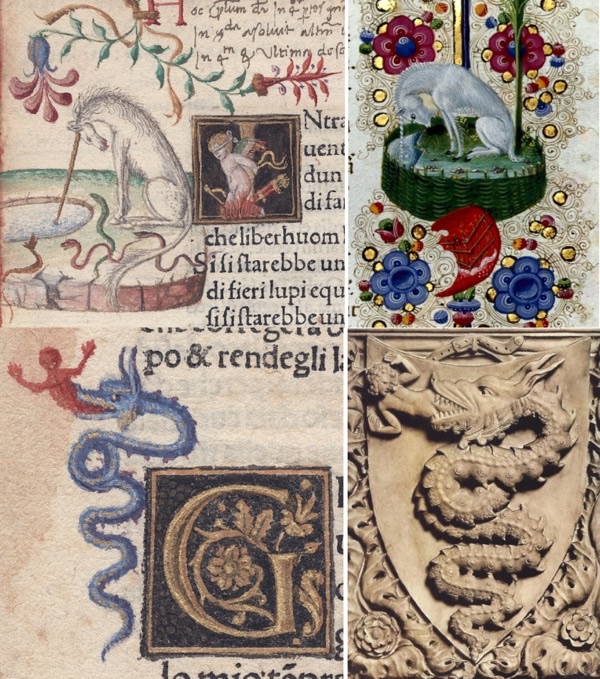

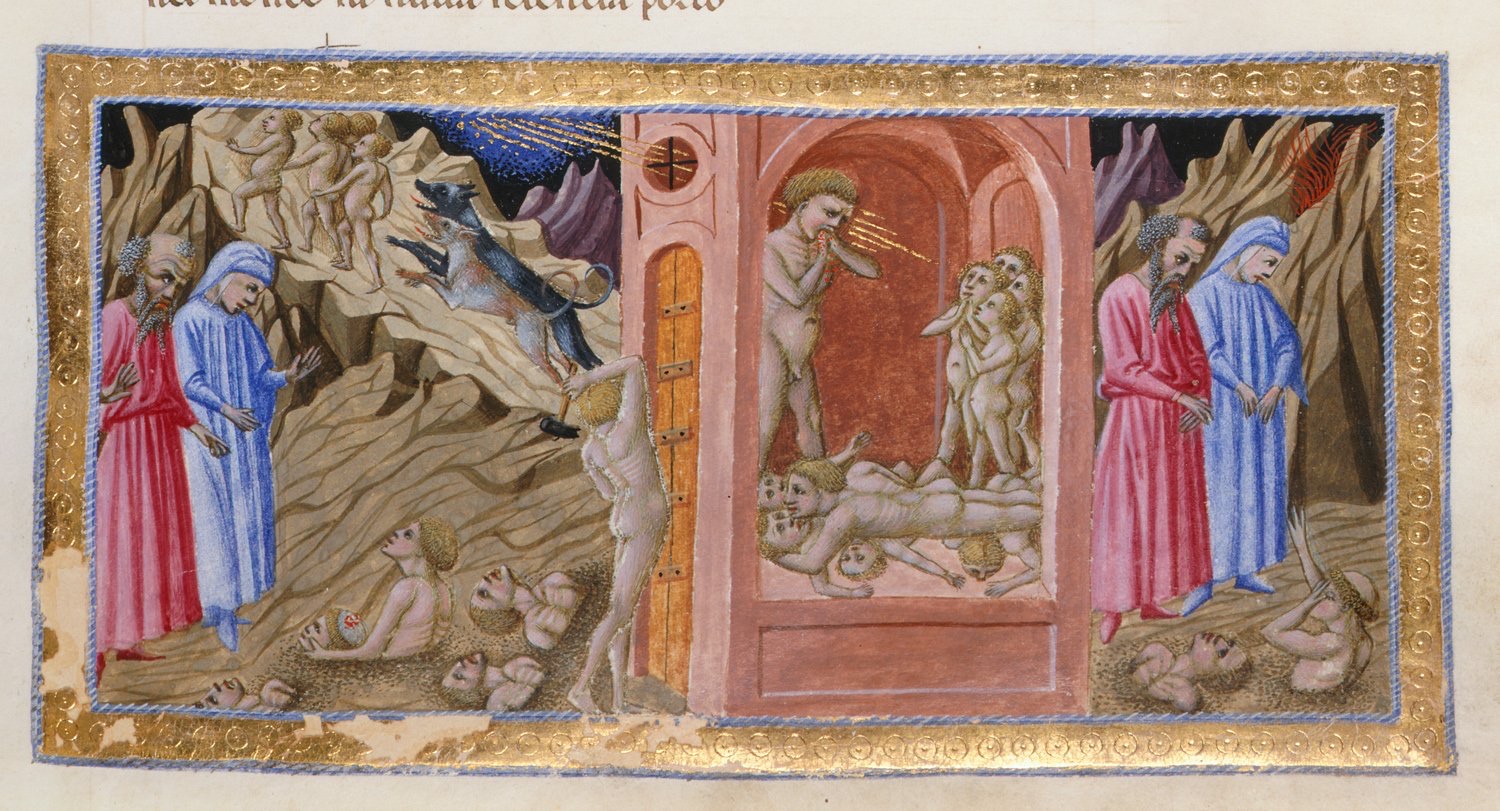

La storia di Ugolino, London, British Library, ms. Yates Thompson 36, f. 61r

Sotto la lente di Pittiglio, le miniature che hanno accompagnato il capolavoro di Dante nei primi secoli della sua esistenza: degli 850 manoscritti noti della Commedia moltissimi sono illustrati, e lo stesso può dirsi degli incunaboli, i primi libri a stampa, segno del legame elettivo che si instaurò fin dalle origini tra il poema e le immagini. Quelle analizzate nel libro, tuttavia, non sono illustrazioni canoniche, bensì deviazioni dalla norma, frutto di errori, equivoci e stranezze, che diventano indizi preziosi, tracce da seguire verso nuove, imprevedibili scoperte.

Ad attrarre l’attenzione di Pittiglio non è tanto la bellezza delle miniature, l’abilità o lo stile degli artisti che con pazienza e maestria hanno tradotto in immagini l’universo dell’Alighieri, quanto la possibilità di aprire finestre sulla storia e sull’immaginario dei primi lettori della Commedia, il potere trasformativo dell’illustrazione, che dal testo dantesco ci porta altrove, nei mondi in cui il poema, come una creatura vivente, ha viaggiato dopo aver salutato la penna del suo autore. Ed è dalle cosiddette “deroghe”, dalle “storie seconde” che si dipartono da quella principale, dagli interstizi e dalle periferie dell’opera di Dante, che emergono le sorprese più gustose: storie di unicorni e di biscioni, di tarocchi e di serpenti, di vescovi e di principesse, scene pulp o satire anticlericali, che, grazie all’enorme lavoro di scavo compiuto dall’autore, sollevano il sipario su personaggi e vicende mai messe a fuoco dalle tradizionali letture della Commedia.

L’appeso o Il traditore, Roma, Biblioteca Casa di Dante, f. 137r (If. XXXII); Tarocchi di Francesco Sforza, New York, PML; Tarocchi di Carlo VI, Paris, BnF, Cabinet des Etampes

“Dietro questo libro c’è un lavoro di anni, iniziato da un semplice incontro con gli alunni di un liceo, una lezione piuttosto generica sull’iconografia della Divina Commedia”, racconta Pittiglio: “Un’amica che insegna in Canada mi fece notare quanto sarebbe stato interessante raccontare Dante dal punto di vista della storia dell’arte, ma senza cadere nell’eccessiva attenzione per l’estetica tipica della cultura italiana. Seguendo il suggerimento sono venuti fuori retroscena che erano sfuggiti anche ai letterati”.

Oggi le miniature medievali colpiscono per la ricchezza dei dettagli, la bellezza dei colori, ma raramente ci soffermiamo a leggerle realmente. Come ti sei accostato alle illustrazioni della Commedia? Sei riuscito a guardarle con gli occhi di un lettore di settecento anni fa?

“L’obiettivo di uno studio iconografico e iconologico è calare ogni immagine nel suo contesto e per quanto possibile leggerla come si faceva a quell’epoca. Seguendo il preconcetto dell’estetica, invece, si perde molto dell’uso quotidiano di chi leggeva libri e guardava le miniature allora. Perciò nel mio libro ci sono illustrazioni bellissime, come quelle dei manoscritti appartenuti a Federico da Montefeltro o ad Alfonso d’Aragona - quest’ultimo decorato da Giovanni di Paolo - ma anche immagini francamente brutte, che possono rivelarsi ancora più interessanti. È il caso delle primissime edizioni a stampa della Divina Commedia che, proprio grazie alla loro larga diffusione, hanno influenzato le illustrazioni successive, anche quelle belle. Ne sono un esempio le decorazioni del Paradiso appartenuto a Francesco I di Francia, dove lo squallido castello delle origini si trasforma per assumere le fogge tipiche dell’architettura francese, così come gli abiti dei protagonisti seguono le mode d’Oltralpe. Ad animare il mio approccio all’opera di Dante è una curiosità multidisciplinare, capace di condurre oltre la stessa storia dell’arte in una ricerca potenzialmente infinita”.

Unicorno, Roma, Biblioteca Casa di Dante, C23, f. 244v e Bibbia Borso d’Este, Modena, Biblioteca Estense, ms. 422-423, f. 110r; Biscione Visconti Sforza, Roma, Biblioteca Casa di Dante, C23, f. 280r e Milano, Castello Sforzesco

Che cosa raccontano oggi le illustrazioni della Divina Commedia? Puoi offrirci qualche esempio delle scoperte che questa ricerca ti ha regalato?

“Ci raccontano talmente tante cose che si rischia di perdersi. C’è un bellissimo incunabolo - uno dei primissimi libri a stampa - illustrato a mano da tale Antonio Grifo, che ai margini del testo realizzò circa 350 miniature. Perché? Osservandole mi sono convinto che volesse donare il libro agli Sforza di Milano per entrare tra gli umanisti stipendiati a corte. Il fatto troverebbe conferma negli appunti presi da Leonardo da Vinci mentre stava disegnando gli abiti per le nozze di Ludovico Sforza e Beatrice d’Este, dove è citato un individuo che potrebbe essere proprio Grifo”.

Come sei arrivato a questa conclusione?

“Tra i disegni di Grifo per la Commedia c’è un unicorno che, immergendo il corno in uno stagno, mette in fuga i serpentelli che vivono nell’acqua. A prima vista non ci sarebbe nulla di strano, perché nel canto si parla della purezza, della quale l’unicorno è simbolo, e infatti molti commentatori si sono fermati qui. In realtà nell’insieme la scena ricorda lo stemma della famiglia d’Este, il cui primo duca, Borso, è noto per aver bonificato le paludi di Ferrara. In un altro canto, invece, riconosciamo l’immagine del biscione che mangia un bambino, insegna dei Visconti Sforza, antenato del biscione berlusconiano. Nel canto dei traditori, infine, c’è un uomo impiccato per la caviglia, l’appeso dei Tarocchi! Ma non tutti i tarocchi sono uguali: l’appeso di Grifo è palesemente tratto dal mazzo in uso alla corte degli Sforza. Sfortuna volle, tuttavia, che Beatrice d’Este morisse prima che Grifo terminasse l’opera: il libro gli rimase tra le mani, ancora incompleto e già inadatto a dargli pane”.

Un approccio curioso che potrebbe stimolare l’interesse di chi frequenta la Divina Commedia per necessità, ovvero gli studenti…

“Ultimamente sto facendo delle lezioni nelle scuole di Roma. Con i liceali funziona perché non li annoi: gli racconti storie, le immergi nel contesto e magari hai la fortuna di trovare dettagli divertenti… Ci sono passi della Commedia in cui non è facile individuare il soggetto. Ce n'è uno in cui non è chiaro se a strappare il vestito a una donna sia Virgilio o un’altra donna, ‘santa e presta’ la definisce Dante. Nemmeno gli autori delle miniature ci hanno capito granché: con l’analisi logica cambia anche l’immagine!”

Cerbero e le tre teste con i nomi dei continenti, Oxford, Bodleian Library, ms. Holkham misc. 48, p. 9

E a proposito di scuola, altre storie interessanti traggono origine dai famigerati commenti al poema dantesco…

“Un corposo apparato di note e commenti accompagna la Divina Commedia praticamente da sempre. E a volte illustrazioni apparentemente inspiegabili traggono origine proprio da lì. Mi viene in mente l’immagine di Cerbero presente in un manoscritto trecentesco illustrato a Napoli. Nelle illustrazioni della Divina Commedia il classico cane a tre teste assume le forme più fantasiose, dal drago all’uomo con la testa di cane. In questo caso oltre alle tre teste ha ali da pipistrello come Satana e, invece di mangiare i grandi traditori come Giuda e Bruto, divora i golosi. Accanto a ogni testa si riconoscono delle scritte rosse: la prima si legge abbastanza bene e recita ‘Europa’, le altre sono ‘AS’ e ‘AF’. Asia e Africa? La conferma è arrivata dal famoso Ottimo Commento, scritto nel Trecento, che sottolinea come la gola sia un peccato diffuso in tutto il mondo, ovvero nei tre continenti allora noti: Europa, Asia e Africa. Naturalmente Dante non dice nulla di tutto questo!”

E Giuditta? Ci sveli perché indossa il cappello da vescovo?

“È una delle immagini che mi hanno affascinato maggiormente, un’eccezione davvero notevole a prescindere da Dante, contenuta in un manoscritto di origine pisana oggi conservato in Germania. Colpito da questa Giuditta con la mitra, ho compiuto numerose ricerche senza venirne a capo. Infine ho preso in considerazione la fonte primaria, cioè la Bibbia, e ho scoperto che in greco antico la mitra è un diadema o un complesso copricapo composto da varie fasce di tessuto. La prima traduzione della Bibbia in latino risalente al IV secolo, la Vulgata di San Girolamo, riporta il termine greco così com’è perché la mitra che conosciamo noi ancora non esisteva, sarebbe stata introdotta intorno all’anno Mille. Chi ha illustrato la Divina Commedia nel XIV secolo, insomma, ha letto Girolamo e ha messo in testa a Giuditta quello che era la mitra ai suoi tempi, disegnando una donna con un cappello da vescovo che uccide un uomo con tanto di fiotto di sangue… una scena pulp bellissima e divertente! Quando ho dovuto scegliere la copertina del libro non ho avuto dubbi: Giuditta!”.

La storia di Ugolino, London, British Library, ms. Yates Thompson 36, f. 61r

LA MAPPA

NOTIZIE