Fino all’11 gennaio 2026 a Roma,a Palazzo Venezia

Viaggio nell’Italia delle Ferrovie, dall’unità nazionale alle sfide della modernità

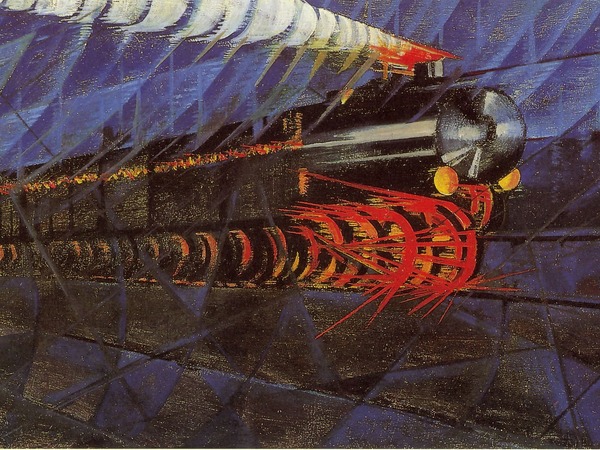

Pippo Rizzo, Treno notturno in corsa

Samantha De Martin

06/11/2025

Roma - “Ma più di ogni altra riforma amministrativa, la realizzazione delle ferrovie servirà a consolidare la conquista dell’indipendenza nazionale”.

Queste parole pronunciate da Camillo Benso conte di Cavour già negli anni Quaranta dell’Ottocento intravedevano nel treno uno strumento di collegamento tra popoli e territori, che avrebbe trasformato la geografia politica in una rete viva di scambi e relazioni.

Dall’intuizione di Cavour prende le mosse "Ferrovie d'Italia (1861-2025). Dall'Unità nazionale alle sfide del futuro", percorso espositivo promosso e organizzato da VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia e dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Fino all’11 gennaio la mostra, allestita nella Sala Zanardelli del Vittoriano e nel Giardino grande di Palazzo Venezia, esplora l’impatto che le ferrovie hanno avuto sulla storia del paese e delle persone, oltre alla loro capacità di trasformazione. D’altra parte oltre a essere un mezzo di trasporto, il treno è stato e continua a essere un dispositivo capace di mutare la percezione del tempo, ridefinire il concetto di distanza e ispirare nuove visioni del lavoro, dell’identità e della comunità.

“La mostra - ha detto Edith Gabrielli, curatrice del percorso e direttrice generale del VIVE, nel corso della presentazione alla stampa - nasce dall’intuizione di Cavour che ha visto nelle Ferrovie non solo un mezzo di trasporto per le persone e le merci, bensì uno strumento in grado di trasformare la penisola in nazione contribuendo a ‘fare gli italiani’. Le Ferrovie hanno aiutato a ridefinire l’identità nazionale”. Mentre Tommaso Tanzilli, presidente del Gruppo FS, ha evidenziato come l’esposizione, lungi dal rappresentare un’autocelebrazione, ambisca a ricordare il contributo delle Ferrovie dello Stato nel percorso tracciato, oltre a sottolineare quanto potrà essere ancora fatto per modernizzare il paese.

Angelo Morbelli, Alla stazione centrale (di Milano)

In 120 anni di storia - tanti sono gli anni dalla fondazione avvenuta nel 1905 - le Ferrovie hanno scandito ogni fase cruciale italiana, dalla ricostruzione postbellica al boom economico, fino all’Alta Velocità e alla transizione digitale di oggi.

La prima tappa dell’esposizione accompagna i visitatori tra il 1861 e il 1904, raccontando la difficile trasformazione delle prime reti regionali in un sistema nazionale. Con De Nittis e Morbelli scopriamo come il treno, nel giro di pochi decenni, si sia fatto strada nella vita quotidiana degli italiani, imponendo un tempo comune, creando nuove professioni, ridisegnando distanze e mentalità. Il Busto di Camillo Benso realizzato in bronzo da Ignazio Boggio assiste con soddisfazione all’inaugurazione della Ferrovia Napoli-Portici immortalata da Salvatore Fergola, avvenuta il 3 ottobre 1839 alla presenza di Ferdinando II di Borbone, re delle Due Sicilie. Gli anni tra il 1905 e il 1944 scandiscono invece la seconda sezione dove la nazionalizzazione del 1905 segna una svolta decisiva nella storia dei trasporti italiani. Una bella tela di Ettore Tito condensa l’arrivo della modernità nel mondo contadino attraverso il fumo bianco che si innalza dalla ciminiera di un treno di passaggio.

Durante la Prima guerra mondiale la rete ferroviaria diviene il cuore dello sforzo bellico, assicurando il trasporto delle truppe al fronte con le celebri “tradotte”. L'addio al treno è tutto racchiuso in un fazzoletto bianco che la donna dipinta da Ansalmo Bucci sventola al cielo per salutare il marito diretto in guerra, mentre da non perdere è il viaggio triste di una vedova con la propria figlia.

Alcuni anni dopo, il treno diventerà un drammatico simbolo di lutto nazionale: lungo i binari viaggia da Aquileia a Roma la salma del Milite Ignoto, custodita ancora oggi proprio nel Vittoriano, al centro dell’Altare della Patria. Il treno attraversa anche le arti e la letteratura, da Carducci a Pirandello, continuando a sottolineare l’ambivalenza della modernità: promessa di progresso e libertà per molti, a cominciare dal futurista Boccioni, ma anche alienazione dell’uomo contemporaneo.

Anselmo Bucci, L'addio, 1917, Matteo Maria Mapelli arte contemporanea

Se la terza sezione, dal 1945 al 1984, affronta la ricostruzione postbellica, il boom economico e il ruolo dei treni nelle grandi migrazioni interne e nel pendolarismo quotidiano, la quarta e ultima tappa di questo viaggio, dal 1985 a oggi, tocca le sfide della sostenibilità, aprendo uno sguardo al futuro. La sezione immersiva, nella Sala Zanardelli, consente di fruire del racconto anche in termini emotivi e multisensoriali.

Nel Giardino grande di Palazzo Venezia, infine, due monumentali riproduzioni in scala portano lo sguardo a bordo del “Settebello” e dell’“Arlecchino”, icone del design italiano del dopoguerra.

Queste parole pronunciate da Camillo Benso conte di Cavour già negli anni Quaranta dell’Ottocento intravedevano nel treno uno strumento di collegamento tra popoli e territori, che avrebbe trasformato la geografia politica in una rete viva di scambi e relazioni.

Dall’intuizione di Cavour prende le mosse "Ferrovie d'Italia (1861-2025). Dall'Unità nazionale alle sfide del futuro", percorso espositivo promosso e organizzato da VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia e dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Fino all’11 gennaio la mostra, allestita nella Sala Zanardelli del Vittoriano e nel Giardino grande di Palazzo Venezia, esplora l’impatto che le ferrovie hanno avuto sulla storia del paese e delle persone, oltre alla loro capacità di trasformazione. D’altra parte oltre a essere un mezzo di trasporto, il treno è stato e continua a essere un dispositivo capace di mutare la percezione del tempo, ridefinire il concetto di distanza e ispirare nuove visioni del lavoro, dell’identità e della comunità.

“La mostra - ha detto Edith Gabrielli, curatrice del percorso e direttrice generale del VIVE, nel corso della presentazione alla stampa - nasce dall’intuizione di Cavour che ha visto nelle Ferrovie non solo un mezzo di trasporto per le persone e le merci, bensì uno strumento in grado di trasformare la penisola in nazione contribuendo a ‘fare gli italiani’. Le Ferrovie hanno aiutato a ridefinire l’identità nazionale”. Mentre Tommaso Tanzilli, presidente del Gruppo FS, ha evidenziato come l’esposizione, lungi dal rappresentare un’autocelebrazione, ambisca a ricordare il contributo delle Ferrovie dello Stato nel percorso tracciato, oltre a sottolineare quanto potrà essere ancora fatto per modernizzare il paese.

Angelo Morbelli, Alla stazione centrale (di Milano)

In 120 anni di storia - tanti sono gli anni dalla fondazione avvenuta nel 1905 - le Ferrovie hanno scandito ogni fase cruciale italiana, dalla ricostruzione postbellica al boom economico, fino all’Alta Velocità e alla transizione digitale di oggi.

La prima tappa dell’esposizione accompagna i visitatori tra il 1861 e il 1904, raccontando la difficile trasformazione delle prime reti regionali in un sistema nazionale. Con De Nittis e Morbelli scopriamo come il treno, nel giro di pochi decenni, si sia fatto strada nella vita quotidiana degli italiani, imponendo un tempo comune, creando nuove professioni, ridisegnando distanze e mentalità. Il Busto di Camillo Benso realizzato in bronzo da Ignazio Boggio assiste con soddisfazione all’inaugurazione della Ferrovia Napoli-Portici immortalata da Salvatore Fergola, avvenuta il 3 ottobre 1839 alla presenza di Ferdinando II di Borbone, re delle Due Sicilie. Gli anni tra il 1905 e il 1944 scandiscono invece la seconda sezione dove la nazionalizzazione del 1905 segna una svolta decisiva nella storia dei trasporti italiani. Una bella tela di Ettore Tito condensa l’arrivo della modernità nel mondo contadino attraverso il fumo bianco che si innalza dalla ciminiera di un treno di passaggio.

Durante la Prima guerra mondiale la rete ferroviaria diviene il cuore dello sforzo bellico, assicurando il trasporto delle truppe al fronte con le celebri “tradotte”. L'addio al treno è tutto racchiuso in un fazzoletto bianco che la donna dipinta da Ansalmo Bucci sventola al cielo per salutare il marito diretto in guerra, mentre da non perdere è il viaggio triste di una vedova con la propria figlia.

Alcuni anni dopo, il treno diventerà un drammatico simbolo di lutto nazionale: lungo i binari viaggia da Aquileia a Roma la salma del Milite Ignoto, custodita ancora oggi proprio nel Vittoriano, al centro dell’Altare della Patria. Il treno attraversa anche le arti e la letteratura, da Carducci a Pirandello, continuando a sottolineare l’ambivalenza della modernità: promessa di progresso e libertà per molti, a cominciare dal futurista Boccioni, ma anche alienazione dell’uomo contemporaneo.

Anselmo Bucci, L'addio, 1917, Matteo Maria Mapelli arte contemporanea

Se la terza sezione, dal 1945 al 1984, affronta la ricostruzione postbellica, il boom economico e il ruolo dei treni nelle grandi migrazioni interne e nel pendolarismo quotidiano, la quarta e ultima tappa di questo viaggio, dal 1985 a oggi, tocca le sfide della sostenibilità, aprendo uno sguardo al futuro. La sezione immersiva, nella Sala Zanardelli, consente di fruire del racconto anche in termini emotivi e multisensoriali.

Nel Giardino grande di Palazzo Venezia, infine, due monumentali riproduzioni in scala portano lo sguardo a bordo del “Settebello” e dell’“Arlecchino”, icone del design italiano del dopoguerra.

LA MAPPA

NOTIZIE

VEDI ANCHE

-

Mondo | Dal 25 gennaio a Basilea

Mondo | Dal 25 gennaio a Basilea

120 anni senza Cézanne. La mostra alla Fondation Beyeler

-

I titoli di novembre e dicembre

I titoli di novembre e dicembre

L’Agenda dell’arte - Al cinema

-

Roma | Fino al 1° marzo a Roma

Roma | Fino al 1° marzo a Roma

L'arte relazionale si racconta al MAXXI

-

Milano | Dal 3 febbraio a Palazzo Reale

Milano | Dal 3 febbraio a Palazzo Reale

I Macchiaioli in una grande mostra per Milano Cortina 2026

-

Venezia | Da scoprire a Mestre fino al 1° marzo 2026

Venezia | Da scoprire a Mestre fino al 1° marzo 2026

Munch e l’Espressionismo, il futuro di una rivoluzione

-

Mantova | Concluso il restauro sostenuto dalla Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti

Mantova | Concluso il restauro sostenuto dalla Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti

Nuova luce per il soffitto della Camera di Amore e Psiche di Palazzo Te tra scoperte e nuove prospettive