A Milano fino all’8 febbraio

Al Mudec un nuovo sguardo sull'evoluzione di Escher, tra scienza e influssi islamici

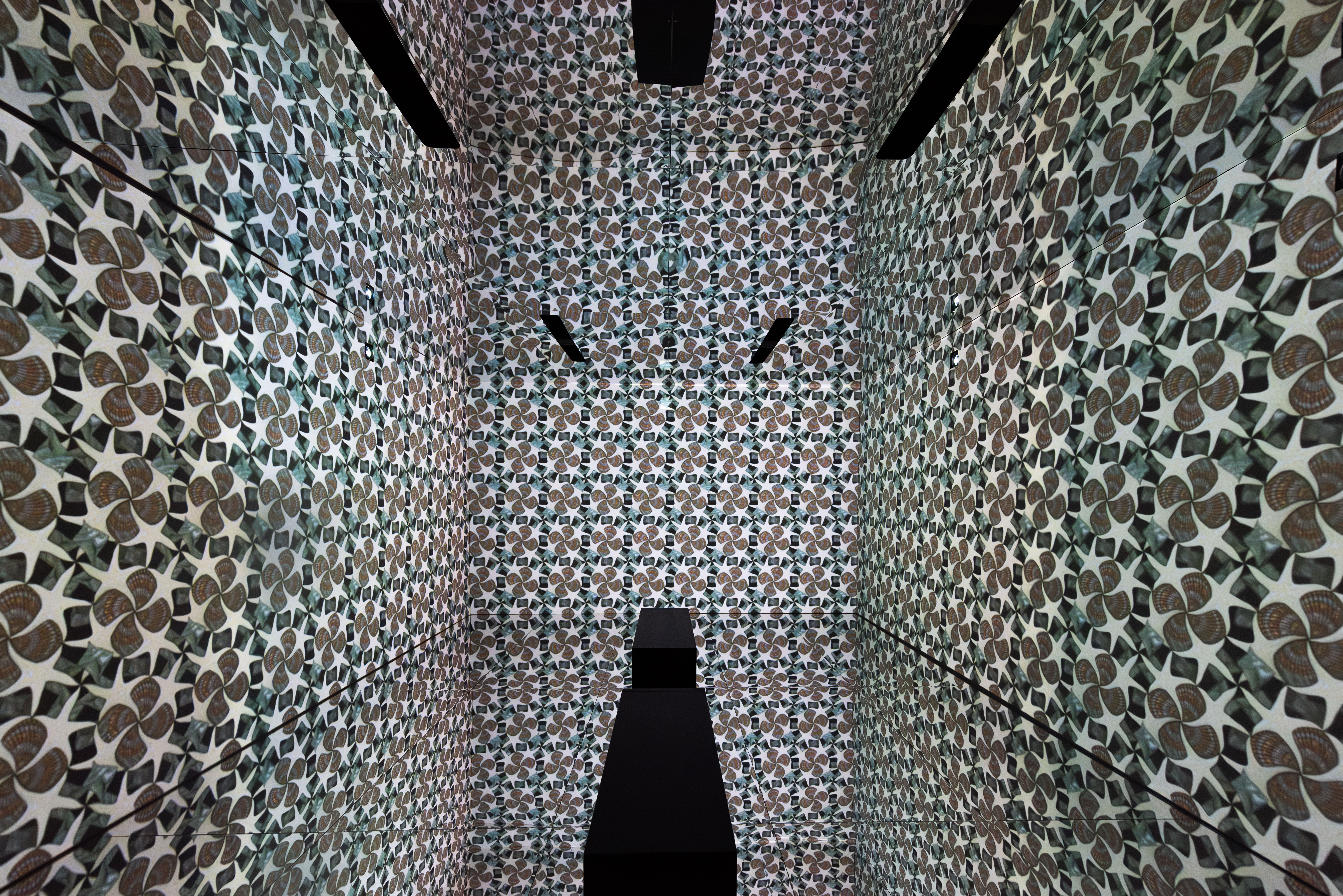

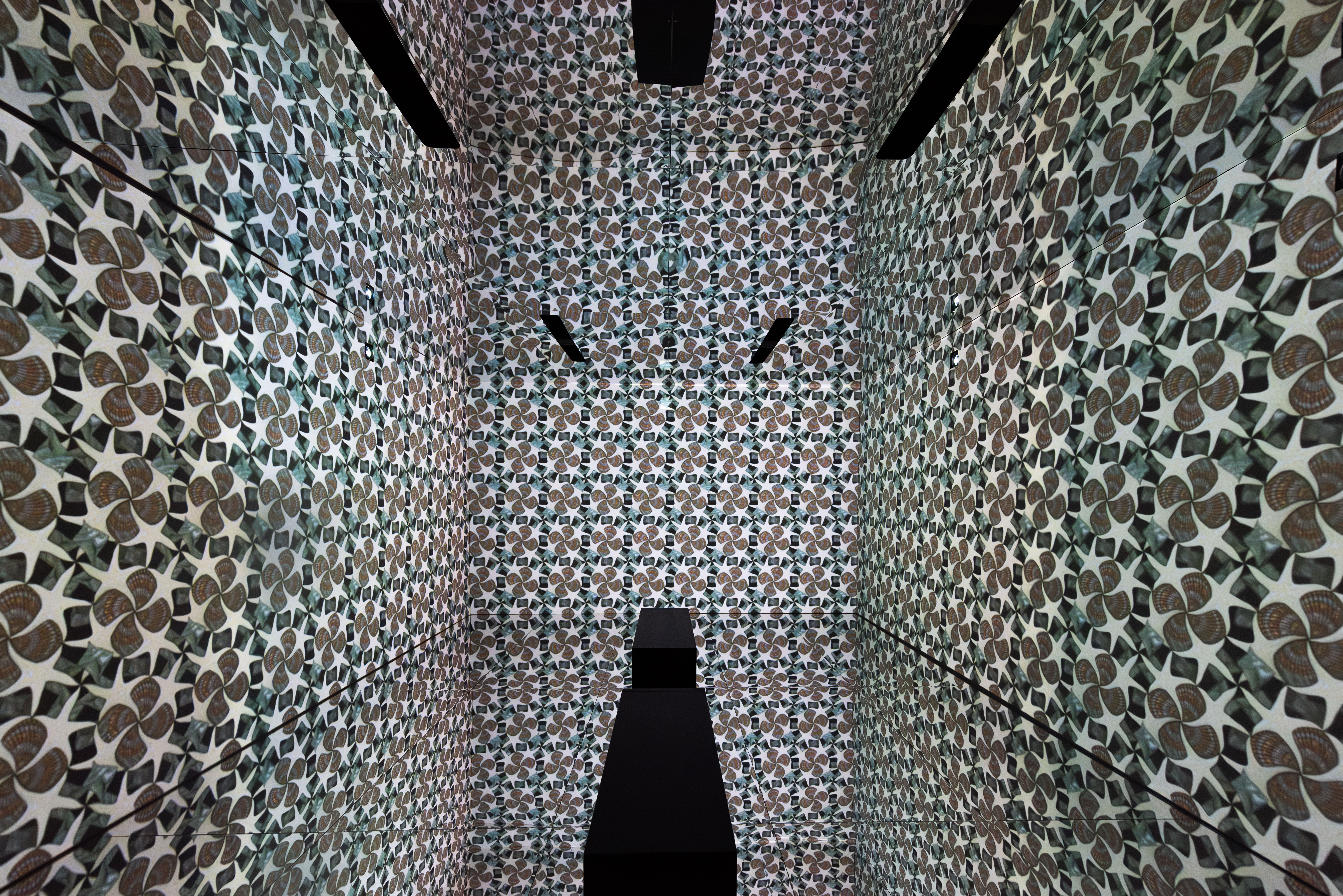

M.C. Escher. Tra arte e scienza, Allestimento | Foto: © Carlotta Coppo | Courtesy Mudec

Samantha De Martin

25/09/2025

Milano - Uccelli, pesci, esseri umani, cavalli. Ma anche simmetrie, ripetizioni modulari, elementi chiave della tassellazione islamica, schemi matematici che ritornano a evidenziare quanto la poetica di Escher sia stata influenzata da modelli culturali "altri".

Punta a indagare un aspetto ancora poco conosciuto dal grande pubblico - lo stretto rapporto di Maurits Cornelis Escher, l’artista della architetture impossibili, con l’arte islamica - la nuova mostra M.C. Escher. Tra arte e scienza, a cura di Claudio Bartocci, Paolo Branca, Claudio Salsi, allestita al MUDEC di Milano fino al prossimo 8 febbraio, e che riporta in città dopo dieci anni di assenza uno maestri più affascinanti e riconoscibili del Novecento.

Le illusioni ottiche, le tassellazioni, le metamorfosi, parte integrante di un linguaggio visivo unico che unisce l’arte alla matematica, frutto di un lungo, minuzioso e appassionato lavoro basato su un approccio più intuitivo e percettivo, si incrociano alle decorazioni dell’Alhambra di Granada e della Mezquita di Cordova, preziose fonti di ispirazione nella costruzione dell’universo grafico che caratterizza lo stile distintivo dell’artista olandese.

“Secondo determinati sistemi, un piano può essere suddiviso in figure geometriche, le cui forme possono essere variate all'infinito e possono diventare estremamente complesse, pur rispettando la regola di riempire il piano con figure congruenti e in ripetizione ritmica, senza lasciare spazi vuoti. Quando si cerca di adattare queste figure in modo che evocano qualcosa di familiare nell'osservatore – un oggetto, un animale, qualsiasi cosa – allora diventa un gioco affascinante, sia per le infinite possibilità che offre, sia per le grandi restrizioni imposte dalle regole del gioco.” Scriveva così nel 1947, Escher, per spiegare, sulla rivista Phoenix, Monthly Journal of the Visual Arts, il significato di "tassellazione".

M.C. Escher. Tra arte e scienza, Allestimento | Foto: © Carlotta Coppo | Courtesy Mudec

Il percorso ricorda come il genio di Escher si sia confrontato con ambiti applicati al design grafico, dalle stampe artistiche in fogli sciolti, alle illustrazioni, copertine di libri e riviste, ex libris, motivi decorativi per carta da regalo, tessuti, banconote. Lavori su commissione che hanno rappresentato per l’artista un terreno fertile per affinare il suo linguaggio visivo.

Prodotta da 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE e promossa dal Comune di Milano-Cultura con il supporto di Turisanda1924 e con il patrocinio dell’Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia, la mostra nasce in collaborazione con il Kunstmuseum DenHaag, il museo olandese, che custodisce la più grande collezione museale pubblica di M.C. Escher al mondo, ed è resa possibile grazie a Fondazione M.C.Escher.

Attraverso 90 opere tra incisioni, acquerelli, xilografie e litografie, accanto a oltre 40 oggetti islamici di confronto provenienti dal Kunstmuseum Den Haag e da altri musei milanesi tra i quali il MUDEC e il Castello Sforzesco, il visitatore segue l’evoluzione stilistica dell’artista dagli esordi influenzati dall’Art Nouveau alla piena maturità, in cui M.C. Escher sviluppa un sofisticato uso di tassellazioni, cicli metamorfici, illusioni ottiche e rappresentazioni dell’infinito.

M.C. Escher. Tra arte e scienza, Allestimento | Foto: © Carlotta Coppo | Courtesy Mudec

Già 1926 la meticolosa attenzione alle proprietà di simmetria, relativa sia al disegno sia ai colori, era evidente nella progettazione delle piastrelle per la pavimentazione del suo appartamento a Roma, in via Poerio. Tuttavia Escher farà trascorrere dieci anni prima di intraprendere una ricerca sistematica sulle tassellazioni regolari del piano euclideo e sui corrispondenti 17 gruppi cristallografici del piano. Una scelta frutto della lettura di alcuni articoli scientifici pubblicati su riviste di cristallografia e dell’incontro, più tardi, con il matematico Harold Scott MacDonald Coxeter che ha segnato l’inizio di una nuova fase nelle sue ricerche artistiche.

Punta a indagare un aspetto ancora poco conosciuto dal grande pubblico - lo stretto rapporto di Maurits Cornelis Escher, l’artista della architetture impossibili, con l’arte islamica - la nuova mostra M.C. Escher. Tra arte e scienza, a cura di Claudio Bartocci, Paolo Branca, Claudio Salsi, allestita al MUDEC di Milano fino al prossimo 8 febbraio, e che riporta in città dopo dieci anni di assenza uno maestri più affascinanti e riconoscibili del Novecento.

Le illusioni ottiche, le tassellazioni, le metamorfosi, parte integrante di un linguaggio visivo unico che unisce l’arte alla matematica, frutto di un lungo, minuzioso e appassionato lavoro basato su un approccio più intuitivo e percettivo, si incrociano alle decorazioni dell’Alhambra di Granada e della Mezquita di Cordova, preziose fonti di ispirazione nella costruzione dell’universo grafico che caratterizza lo stile distintivo dell’artista olandese.

“Secondo determinati sistemi, un piano può essere suddiviso in figure geometriche, le cui forme possono essere variate all'infinito e possono diventare estremamente complesse, pur rispettando la regola di riempire il piano con figure congruenti e in ripetizione ritmica, senza lasciare spazi vuoti. Quando si cerca di adattare queste figure in modo che evocano qualcosa di familiare nell'osservatore – un oggetto, un animale, qualsiasi cosa – allora diventa un gioco affascinante, sia per le infinite possibilità che offre, sia per le grandi restrizioni imposte dalle regole del gioco.” Scriveva così nel 1947, Escher, per spiegare, sulla rivista Phoenix, Monthly Journal of the Visual Arts, il significato di "tassellazione".

M.C. Escher. Tra arte e scienza, Allestimento | Foto: © Carlotta Coppo | Courtesy Mudec

Il percorso ricorda come il genio di Escher si sia confrontato con ambiti applicati al design grafico, dalle stampe artistiche in fogli sciolti, alle illustrazioni, copertine di libri e riviste, ex libris, motivi decorativi per carta da regalo, tessuti, banconote. Lavori su commissione che hanno rappresentato per l’artista un terreno fertile per affinare il suo linguaggio visivo.

Prodotta da 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE e promossa dal Comune di Milano-Cultura con il supporto di Turisanda1924 e con il patrocinio dell’Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia, la mostra nasce in collaborazione con il Kunstmuseum DenHaag, il museo olandese, che custodisce la più grande collezione museale pubblica di M.C. Escher al mondo, ed è resa possibile grazie a Fondazione M.C.Escher.

Attraverso 90 opere tra incisioni, acquerelli, xilografie e litografie, accanto a oltre 40 oggetti islamici di confronto provenienti dal Kunstmuseum Den Haag e da altri musei milanesi tra i quali il MUDEC e il Castello Sforzesco, il visitatore segue l’evoluzione stilistica dell’artista dagli esordi influenzati dall’Art Nouveau alla piena maturità, in cui M.C. Escher sviluppa un sofisticato uso di tassellazioni, cicli metamorfici, illusioni ottiche e rappresentazioni dell’infinito.

M.C. Escher. Tra arte e scienza, Allestimento | Foto: © Carlotta Coppo | Courtesy Mudec

Già 1926 la meticolosa attenzione alle proprietà di simmetria, relativa sia al disegno sia ai colori, era evidente nella progettazione delle piastrelle per la pavimentazione del suo appartamento a Roma, in via Poerio. Tuttavia Escher farà trascorrere dieci anni prima di intraprendere una ricerca sistematica sulle tassellazioni regolari del piano euclideo e sui corrispondenti 17 gruppi cristallografici del piano. Una scelta frutto della lettura di alcuni articoli scientifici pubblicati su riviste di cristallografia e dell’incontro, più tardi, con il matematico Harold Scott MacDonald Coxeter che ha segnato l’inizio di una nuova fase nelle sue ricerche artistiche.

LA MAPPA

NOTIZIE

VEDI ANCHE

-

Dal 29 dicembre al 4 gennaio sul piccolo schermo

Dal 29 dicembre al 4 gennaio sul piccolo schermo

La settimana di Capodanno in tv, dal Caravaggio rubato a Félix Vallotton

-

I programmi dal 22 al 27 dicembre

I programmi dal 22 al 27 dicembre

La settimana di Natale in tv. Dai tesori di Roma all’Umbria, terra del presepe

-

Genova | Dal 20 marzo a Palazzo Ducale

Genova | Dal 20 marzo a Palazzo Ducale

Van Dyck l’europeo, Genova presenta la grande mostra del 2026

-

Rovigo | In mostra dal 27 febbraio a Palazzo Roverella

Rovigo | In mostra dal 27 febbraio a Palazzo Roverella

Degas e Zandomeneghi, un’amicizia nel segno dell’Impressionismo

-

Mondo | AL Pomo Museum di Trondheim dal 5 febbraio al 31 maggio

Mondo | AL Pomo Museum di Trondheim dal 5 febbraio al 31 maggio

L’eco del mattino. L’ “ultima” Louise Bourgeois si racconta a Trondheim

-

Dal 15 al 21 dicembre sul piccolo schermo

Dal 15 al 21 dicembre sul piccolo schermo

La settimana dell’arte in tv, da Bramantino alla Madonna Sistina di Raffaello, il capolavoro ritrovato