In mostra alla Kunsthaus Dahle fino all’8 marzo

Gli anni Sessanta a Berlino con Emilio Vedova

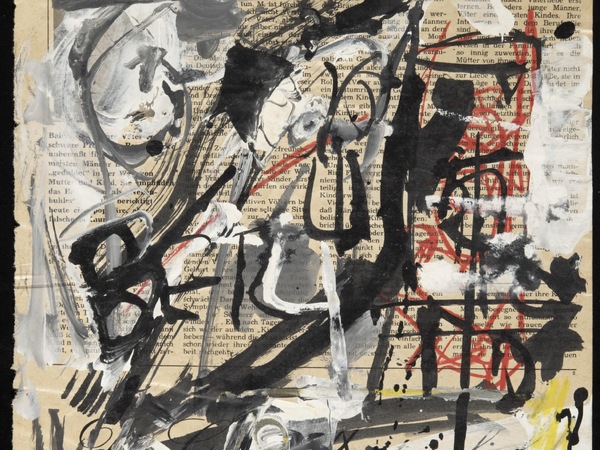

Emilio Vedova, Berlino 1964. Colori acrilici e inchiostro su carta. Fondazione Emilio e Annabianca Vedova. Foto Vittorio Pavan

Francesca Grego

25/11/2025

Mondo - Nel novembre 1963 Emilio Vedova arriva a Berlino, invitato dallo storico dell’arte Werner Haftmann nell’ambito di un progetto gestito dalla Ford Foundation. Divisa dalla Guerra Fredda, traumatizzata dal passato nazista, eppure animata da vivaci fermenti culturali, la “città-isola” - come la definisce - diviene il palcoscenico di riflessioni profonde e fruttuose. L’artista si trasferisce nell’ex studio statale dello scultore Arno Breker a Dahlem, un luogo fortemente legato all’arte propagandistica nazionalsocialista, agli antipodi con le sue idee. “Uno studio immenso, in un parco meraviglioso” - scrive - che lo attrae come una calamita nonostante sia ingombro e privo di riscaldamento. Al freddo dell’inverno berlinese Vedova risponde con 15 piccole stufe a gas, mettendosi immediatamente al lavoro e producendo una moltitudine di opere dal carattere fortemente sperimentale. “Vado dunque a mettere le tende a Berlino”, racconta: “Girovago della verità (là dove più tesa è l’atmosfera, cantastorie del nostro tempo!) per una pittura (…) che parli di fatti importanti”.

I frutti di questo indimenticabile soggiorno sono appena tornati “a casa”: fino all’8 marzo 2026 saranno in mostra presso la Kunsthaus Dalhem di Berlino, aperta nel 2015 proprio nel complesso dove Vedova lavorò. Realizzata in collaborazione con la Fondazione Emilio e Annabianca Vedova e con il sostegno dell’Ambasciata italiana in Germania, l’esposizione cita nel titolo - Emilio Vedova. More than Movement for Its Own Sake - una frase dell’artista: “Il mio lavoro è tutt’altro che un gioco, un movimento fine a se stesso…”, rimandando allo stretto rapporto che la sua opera intrattiene con la storia e il contesto in cui vive.

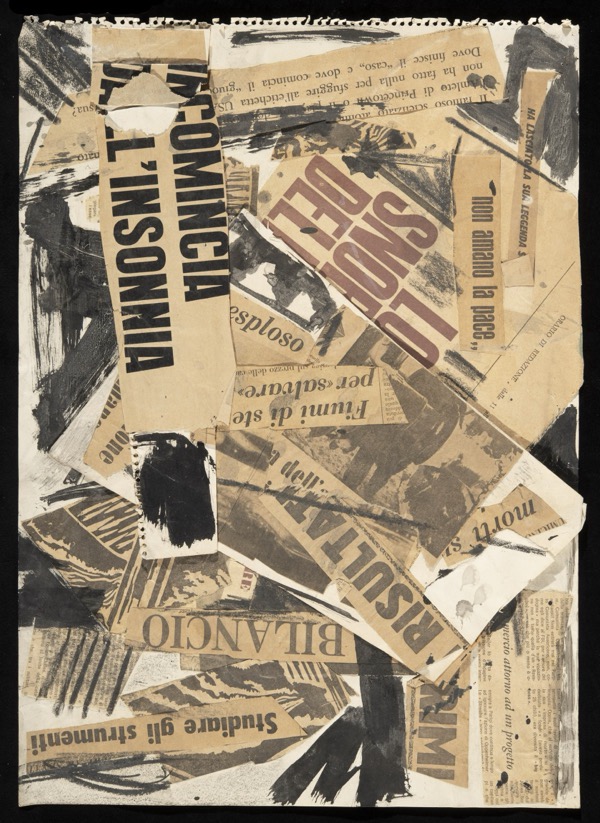

Emilio Vedova, Omaggio a Dada Berlin '64/'65 n.3, 1964-1965. Colori acrilici vinilici su elementi in legno polifrontali e cerniere in ferro. Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, Venezia, Foto Vittorio Pavan

In mostra ci sono i Plurimi, strutture tridimensionali dipinte su ogni lato che sviluppano la pittura nello spazio e rivelano, come ha spiegato lo stesso Vedova, “la simultaneità del presente, degli eventi che sono accaduti, che continuano ad accadere e che devono scuotere tutti nel profondo”. Emblematica di questi anni è l’installazione Absurdes Berliner Tagebuch ‘64 (Assurdo diario di Berlino), composta da sette opere monumentali, presentata a documenta III nel 1964 e donata alla Berlinische Galerie nel 2002, mentre collage e stampe, molti dei quali intitolati Omaggio a Dada, raccontano l’interesse dell’artista per l’avanguardia berlinese. Non a caso, durante la permanenza in città Vedova approfitterà per conoscere personalmente Hannah Höch e i fratelli John Heartfield e Wieland Herzfelde, oltre a entrare in contatto con artisti di nuova generazione, curatori, direttori di musei, architetti, musicisti.

Berlino è per lui “una simultaneità di presenze, sentimenti”, scrive a un amico: “gravida di diverse ‘paure’: ieri, oggi, di latente dimenticanza; di equivoci; di malinconie anacronistiche; di reciproci antagonismi sovreccitati; di scontri di situazioni”. “A Berlino - racconta - sono venuto a lavorare per rendermi conto, de visu, ancora, poter rintracciare, dopo le mostruose incrostazioni naziste, nelle strade, nella sua inquieta babelica vita, lo spirito democratico, critico, che animò un tempo Grosz, Dix, Beckmann… Dada Berlin!”.

“In nessun luogo del mondo”, scrive infine, “solo lì a Berlino ho lavorato, amato e odiato, sofferto… come a Venezia”.

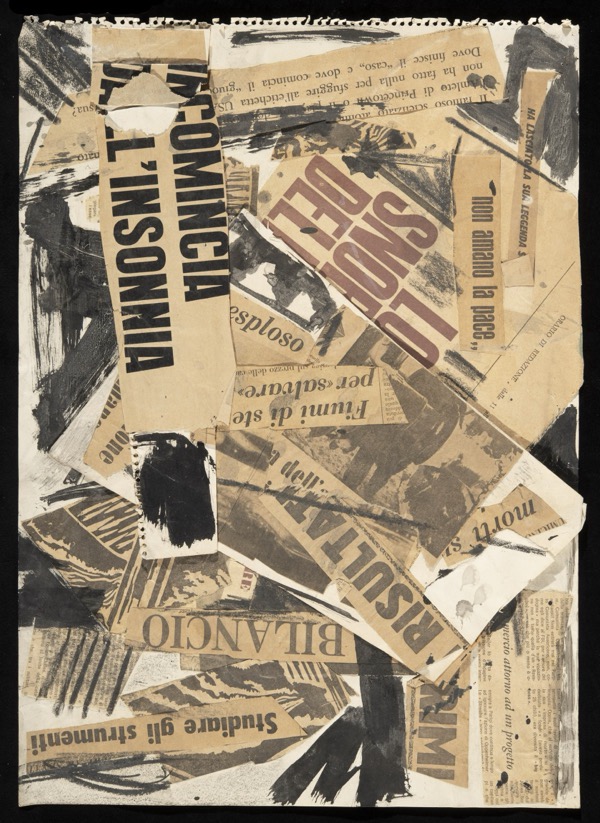

Emilio Vedova, Nostro tempo - scontro di situazioni o cronaca - ma non qualunquista - con precisi bersagli, 1964. Carta, inchiostro e carboncino su carta. Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, Venezia, Foto Vittorio Pavan

Leggi anche:

• Emilio Vedova e Tintoretto. Una conversazione lunga una vita in mostra a Torino

I frutti di questo indimenticabile soggiorno sono appena tornati “a casa”: fino all’8 marzo 2026 saranno in mostra presso la Kunsthaus Dalhem di Berlino, aperta nel 2015 proprio nel complesso dove Vedova lavorò. Realizzata in collaborazione con la Fondazione Emilio e Annabianca Vedova e con il sostegno dell’Ambasciata italiana in Germania, l’esposizione cita nel titolo - Emilio Vedova. More than Movement for Its Own Sake - una frase dell’artista: “Il mio lavoro è tutt’altro che un gioco, un movimento fine a se stesso…”, rimandando allo stretto rapporto che la sua opera intrattiene con la storia e il contesto in cui vive.

Emilio Vedova, Omaggio a Dada Berlin '64/'65 n.3, 1964-1965. Colori acrilici vinilici su elementi in legno polifrontali e cerniere in ferro. Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, Venezia, Foto Vittorio Pavan

In mostra ci sono i Plurimi, strutture tridimensionali dipinte su ogni lato che sviluppano la pittura nello spazio e rivelano, come ha spiegato lo stesso Vedova, “la simultaneità del presente, degli eventi che sono accaduti, che continuano ad accadere e che devono scuotere tutti nel profondo”. Emblematica di questi anni è l’installazione Absurdes Berliner Tagebuch ‘64 (Assurdo diario di Berlino), composta da sette opere monumentali, presentata a documenta III nel 1964 e donata alla Berlinische Galerie nel 2002, mentre collage e stampe, molti dei quali intitolati Omaggio a Dada, raccontano l’interesse dell’artista per l’avanguardia berlinese. Non a caso, durante la permanenza in città Vedova approfitterà per conoscere personalmente Hannah Höch e i fratelli John Heartfield e Wieland Herzfelde, oltre a entrare in contatto con artisti di nuova generazione, curatori, direttori di musei, architetti, musicisti.

Berlino è per lui “una simultaneità di presenze, sentimenti”, scrive a un amico: “gravida di diverse ‘paure’: ieri, oggi, di latente dimenticanza; di equivoci; di malinconie anacronistiche; di reciproci antagonismi sovreccitati; di scontri di situazioni”. “A Berlino - racconta - sono venuto a lavorare per rendermi conto, de visu, ancora, poter rintracciare, dopo le mostruose incrostazioni naziste, nelle strade, nella sua inquieta babelica vita, lo spirito democratico, critico, che animò un tempo Grosz, Dix, Beckmann… Dada Berlin!”.

“In nessun luogo del mondo”, scrive infine, “solo lì a Berlino ho lavorato, amato e odiato, sofferto… come a Venezia”.

Emilio Vedova, Nostro tempo - scontro di situazioni o cronaca - ma non qualunquista - con precisi bersagli, 1964. Carta, inchiostro e carboncino su carta. Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, Venezia, Foto Vittorio Pavan

Leggi anche:

• Emilio Vedova e Tintoretto. Una conversazione lunga una vita in mostra a Torino

LA MAPPA

NOTIZIE

VEDI ANCHE

-

Pisa | In mostra a Palazzo Blu

Pisa | In mostra a Palazzo Blu

Botticelli vola a Pisa dal Musée Jacquemart-André

-

Bologna | In mostra dal 14 novembre al 15 febbraio

Bologna | In mostra dal 14 novembre al 15 febbraio

Michelangelo e Bologna, una storia da rivivere a Palazzo Fava

-

Mondo | Dal 27 novembre in una grande mostra

Mondo | Dal 27 novembre in una grande mostra

Turner e Constable si sfidano alla Tate Britain

-

Palermo | Dal 13 novembre al 30 aprile a Palazzo Reale

Palermo | Dal 13 novembre al 30 aprile a Palazzo Reale

Un Michelangelo a Palazzo dei Normanni

-

Udine | Nuovile scoperte dal Fondo ex Pasqualis

Udine | Nuovile scoperte dal Fondo ex Pasqualis

Tre monete antiche emergono dal sottosuolo di Aquileia, grazie ai recenti scavi

-

Cuneo | In mostra dal 22 novembre

Cuneo | In mostra dal 22 novembre

Da Raffaello a Bernini, i capolavori della Galleria Borghese volano a Cuneo