A Palazzo Reale fino all'11 gennaio 2026

Leonora Carrington, il sogno surrealista conquista Milano

Allestimento della mostra Leonora Carrington a Palazzo Reale di Milano.

Eleonora Zamparutti

22/09/2025

Fino all’11 gennaio 2026, Palazzo Reale di Milano ospita la prima grande retrospettiva italiana dedicata a Leonora Carrington, protagonista del Surrealismo e artista tra le più libere e inventive del Novecento. Non è un caso che l’omaggio arrivi proprio in Italia: nel 1932, ancora adolescente, Carrington trascorre alcuni mesi di formazione a Firenze, dove rimane affascinata dai maestri del Tre e Quattrocento – da Piero della Francesca a Paolo Uccello – che lasceranno tracce evidenti nelle sue tele mature.

Curata da Carlos Martin e da Tere Arcq, la mostra è frutto di una lunga preparazione e di complesse trattative. Prodotta da Palazzo Reale, da MondoMostre, Civita Mostre e Musei ed Electa insieme, l’operazione è andata in porto, malgrado la minaccia dei dazi americani e il timore che alcuni prestatori si tirassero indietro a causa della situazione geopolitica (cosa a cui forse ci dovremo purtroppo abituarci nel prossimo futuro). Ma gli sforzi sono stati ben ricompensati. La sua qualità è confermata dal fatto che, dopo Milano, sarà ospitata anche dal Musée du Luxembourg di Parigi.

Al di là della retorica legata alla parità di genere, Carrington offre uno sguardo che va oltre ogni etichetta. Il percorso espositivo seduce sia il pubblico delle donne, che troveranno nella Carrington una coraggiosa esploratrice dell’universo femminile e in genere dell’animo umano, che il pubblico degli uomini che potranno osservare ai raggi X la complessità del femminile. Netta è ad esempio la differenza tra il segno sottile della Carrington in “Doppio ritratto con Max Ernst” (1938) e la virilità del rosso nel dipinto “Divinità” di Max Ernst (1940), suo compagno di vita tra il 1938 e il 1940.

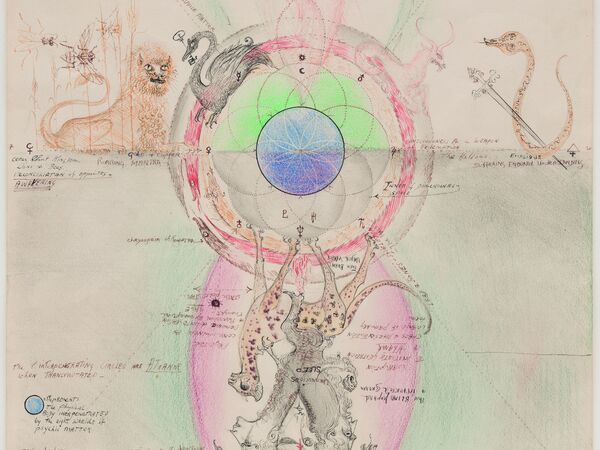

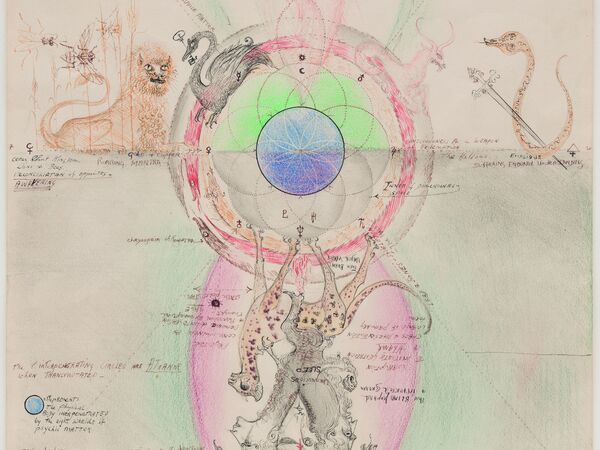

Leonora Carrington, A map of the human animal, 1987

Leonora Carrington era un personaggio energico, donna con una personalità complessa e lunare. Per tutta la sua vita l’arte ha rappresentato lo strumento per l’indagine interiore, per creare mappe utili a orientarsi nella propria vita visionaria, pescando tra i demoni più profondi alla ricerca della verità.

Nata prima del suo tempo, la Carrington vive oggi la sua stagione d’oro: siamo noi come pubblico più maturi per capirla meglio. “Le donne artiste in genere parlano di cose diverse e non convenzionali e lo fanno in modo differente. Leonora Harrington ha lasciato un patrimonio pittorico e letterario, comunque intellettuale molto importante e ricco” ha affermato il curatore Carlos Martin.

La vita della Carrington è da romanzo. Di ottima famiglia, nata nel 1917 in Inghilterra, cresce tra le fiabe celtiche raccontate dalla nonna e le rigide convenzioni vittoriane. I rapporti con il padre sono conflittuali: Leonora Carrington conosce e si innamora di un amor fou per Max Ernst (lei poco più che ventenne, lui 46 anni) ma la loro relazione è contrastata dal padre di lei e i due sono costretti a scappare. Troveranno rifugio (lei poco più che ventenne, lui 46 anni) prima a Parigi dove Carrington partecipa all’Esposizione internazionale surrealista, e poi a Saint-Martin-d’Ardèche, nel sud della Francia. Qui riceve la visita di alcuni amici come Leonor Fini, Lee Miller, gli Éluard, Man Ray e Tristan Tzara. Con l’inizio della guerra, Max Ernst, di origine tedesca, viene incarcerato dalle autorità francesi e Leonora Carrington fugge in Spagna con l’intenzione di raggiungere Lisbona per attraversare l’Atlantico. Una volta a Madrid, Carrington subisce uno stupro da parte dei soldati franchisti, seguito da una grave crisi di nervi. In agosto viene ricoverata in un sanatorio a Santander per ordine dei suoi genitori. Nel 1941 raggiunge New York dove riprende i rapporti con la comunità di artisti europei, tra cui André Breton, Roberto Matta e Marcel Duchamp e l’anno dopo approda in Messico dove incontra l’uomo della sua vita Emerico “Chiki” Weisz, un fotografo di origini ungheresi amico di Robert Capa.

Leonora Carrington, Grandmother Moorhead's aromatic kitchen, 1975

Molto efficace l’apparato informativo che accompagna il visitatore lungo le sale dell’esposizione insieme alle tante fotografie che la ritraggono in bianco e nero, da sola o con Max Ernst, alle pagine dei libri che ha pubblicato con le illustrazioni a cura di Max Ernst, fino ai due documenti audiovisivi. Uno in particolare, l’intervista in video, è un valido contributo che avvicina il pubblico a Leonora Carrington. A tratti parla in spagnolo, a tratti in inglese. Con il volto segnato dalle rughe, lo sguardo vivo e la voce ferma, Leonora Carrington racconta di sé. Tutto è ormai andato, ciò che resta è l’amore per i suoi figli. Lo dice lei stessa. E quell’amore si riversa nelle tele del periodo messicano, esposte nella sala adiacente, dove è facile rintracciare i rimandi alla pittura calda italiana.

La mostra è la mappa di un viaggio geografico e mentale, iniziatico e spirituale alla ricerca dell’identità. Si cerca nella Carrignton lo specchio dei temi di attualità per renderla più contemporanea: donna, migrante, avanguardista verso i temi delle minoranze, dell’ecologia e del femminismo, ma tutto ciò appare come una sovrastruttura che storicizza l’artista, schiacciandola a diventare l’eroina del nostro tempo. Senza dubbio Leonora Carrington è stata artista e persona non convenzionale.

Prevalenti sono le opere del periodo messicano: visioni alchemiche, esoteriche, magiche. Mondi abitati da uomini, animali e piante come fossero un sincretismo tra la narrazione pittorica italiana e la tradizione messicana. E poi soggetti inusuali: la casa e la cucina, per molte donne espressione del luogo di oppressione, per Leonora Carrington diventano spazi di creatività e laboratorio dove si esercita il potere femminile. Alcuni lavori, che riprendono le atmosfere dei pittori fiamminghi, esaltano i poteri ancestrali della donna come custode della terra e curandera, curatrice.

Leonora Carrington, The Lovers, 1987

L’hanno definita donna del Rinascimento, artista totale. Nella sua arte ha sperimentato tecniche e materie diverse. Ma non solo: ha approfondito materie differenti: religione, matematica, ermetismo come solo certe figure dell’umanesimo hanno saputo fare.

Una piccola nota. In una sala del Museo del Prado a Madrid, accanto ad alcuni ritratti di Velásquez, c’è un busto di donna dipinto da Pablo Picasso. L’effetto è abbastanza sorprendente perché non te lo aspetti, ma non c’è bisogno di spiegazioni. Picasso era consapevole dell’eredità che l’arte dei grandi maestri aveva esercitato su di lui, e lui, grande artista, aveva elaborato il proprio linguaggio andando oltre, superando la tradizione.

La mostra milanese insiste sul dialogo che Leonora Carrington intesse gli artisti dei tanti Rinascimenti (italiano, fiammingo). Sarebbe stato bello ammirare accanto alle tele della Carrington le visioni che le hanno ispirate per cogliere al volo la potenza di quel dialogo mai interrotto, attraverso i secoli, che gli artisti intessono.

Curata da Carlos Martin e da Tere Arcq, la mostra è frutto di una lunga preparazione e di complesse trattative. Prodotta da Palazzo Reale, da MondoMostre, Civita Mostre e Musei ed Electa insieme, l’operazione è andata in porto, malgrado la minaccia dei dazi americani e il timore che alcuni prestatori si tirassero indietro a causa della situazione geopolitica (cosa a cui forse ci dovremo purtroppo abituarci nel prossimo futuro). Ma gli sforzi sono stati ben ricompensati. La sua qualità è confermata dal fatto che, dopo Milano, sarà ospitata anche dal Musée du Luxembourg di Parigi.

Al di là della retorica legata alla parità di genere, Carrington offre uno sguardo che va oltre ogni etichetta. Il percorso espositivo seduce sia il pubblico delle donne, che troveranno nella Carrington una coraggiosa esploratrice dell’universo femminile e in genere dell’animo umano, che il pubblico degli uomini che potranno osservare ai raggi X la complessità del femminile. Netta è ad esempio la differenza tra il segno sottile della Carrington in “Doppio ritratto con Max Ernst” (1938) e la virilità del rosso nel dipinto “Divinità” di Max Ernst (1940), suo compagno di vita tra il 1938 e il 1940.

Leonora Carrington, A map of the human animal, 1987

Leonora Carrington era un personaggio energico, donna con una personalità complessa e lunare. Per tutta la sua vita l’arte ha rappresentato lo strumento per l’indagine interiore, per creare mappe utili a orientarsi nella propria vita visionaria, pescando tra i demoni più profondi alla ricerca della verità.

Nata prima del suo tempo, la Carrington vive oggi la sua stagione d’oro: siamo noi come pubblico più maturi per capirla meglio. “Le donne artiste in genere parlano di cose diverse e non convenzionali e lo fanno in modo differente. Leonora Harrington ha lasciato un patrimonio pittorico e letterario, comunque intellettuale molto importante e ricco” ha affermato il curatore Carlos Martin.

La vita della Carrington è da romanzo. Di ottima famiglia, nata nel 1917 in Inghilterra, cresce tra le fiabe celtiche raccontate dalla nonna e le rigide convenzioni vittoriane. I rapporti con il padre sono conflittuali: Leonora Carrington conosce e si innamora di un amor fou per Max Ernst (lei poco più che ventenne, lui 46 anni) ma la loro relazione è contrastata dal padre di lei e i due sono costretti a scappare. Troveranno rifugio (lei poco più che ventenne, lui 46 anni) prima a Parigi dove Carrington partecipa all’Esposizione internazionale surrealista, e poi a Saint-Martin-d’Ardèche, nel sud della Francia. Qui riceve la visita di alcuni amici come Leonor Fini, Lee Miller, gli Éluard, Man Ray e Tristan Tzara. Con l’inizio della guerra, Max Ernst, di origine tedesca, viene incarcerato dalle autorità francesi e Leonora Carrington fugge in Spagna con l’intenzione di raggiungere Lisbona per attraversare l’Atlantico. Una volta a Madrid, Carrington subisce uno stupro da parte dei soldati franchisti, seguito da una grave crisi di nervi. In agosto viene ricoverata in un sanatorio a Santander per ordine dei suoi genitori. Nel 1941 raggiunge New York dove riprende i rapporti con la comunità di artisti europei, tra cui André Breton, Roberto Matta e Marcel Duchamp e l’anno dopo approda in Messico dove incontra l’uomo della sua vita Emerico “Chiki” Weisz, un fotografo di origini ungheresi amico di Robert Capa.

Leonora Carrington, Grandmother Moorhead's aromatic kitchen, 1975

Molto efficace l’apparato informativo che accompagna il visitatore lungo le sale dell’esposizione insieme alle tante fotografie che la ritraggono in bianco e nero, da sola o con Max Ernst, alle pagine dei libri che ha pubblicato con le illustrazioni a cura di Max Ernst, fino ai due documenti audiovisivi. Uno in particolare, l’intervista in video, è un valido contributo che avvicina il pubblico a Leonora Carrington. A tratti parla in spagnolo, a tratti in inglese. Con il volto segnato dalle rughe, lo sguardo vivo e la voce ferma, Leonora Carrington racconta di sé. Tutto è ormai andato, ciò che resta è l’amore per i suoi figli. Lo dice lei stessa. E quell’amore si riversa nelle tele del periodo messicano, esposte nella sala adiacente, dove è facile rintracciare i rimandi alla pittura calda italiana.

La mostra è la mappa di un viaggio geografico e mentale, iniziatico e spirituale alla ricerca dell’identità. Si cerca nella Carrignton lo specchio dei temi di attualità per renderla più contemporanea: donna, migrante, avanguardista verso i temi delle minoranze, dell’ecologia e del femminismo, ma tutto ciò appare come una sovrastruttura che storicizza l’artista, schiacciandola a diventare l’eroina del nostro tempo. Senza dubbio Leonora Carrington è stata artista e persona non convenzionale.

Prevalenti sono le opere del periodo messicano: visioni alchemiche, esoteriche, magiche. Mondi abitati da uomini, animali e piante come fossero un sincretismo tra la narrazione pittorica italiana e la tradizione messicana. E poi soggetti inusuali: la casa e la cucina, per molte donne espressione del luogo di oppressione, per Leonora Carrington diventano spazi di creatività e laboratorio dove si esercita il potere femminile. Alcuni lavori, che riprendono le atmosfere dei pittori fiamminghi, esaltano i poteri ancestrali della donna come custode della terra e curandera, curatrice.

Leonora Carrington, The Lovers, 1987

L’hanno definita donna del Rinascimento, artista totale. Nella sua arte ha sperimentato tecniche e materie diverse. Ma non solo: ha approfondito materie differenti: religione, matematica, ermetismo come solo certe figure dell’umanesimo hanno saputo fare.

Una piccola nota. In una sala del Museo del Prado a Madrid, accanto ad alcuni ritratti di Velásquez, c’è un busto di donna dipinto da Pablo Picasso. L’effetto è abbastanza sorprendente perché non te lo aspetti, ma non c’è bisogno di spiegazioni. Picasso era consapevole dell’eredità che l’arte dei grandi maestri aveva esercitato su di lui, e lui, grande artista, aveva elaborato il proprio linguaggio andando oltre, superando la tradizione.

La mostra milanese insiste sul dialogo che Leonora Carrington intesse gli artisti dei tanti Rinascimenti (italiano, fiammingo). Sarebbe stato bello ammirare accanto alle tele della Carrington le visioni che le hanno ispirate per cogliere al volo la potenza di quel dialogo mai interrotto, attraverso i secoli, che gli artisti intessono.

LA MAPPA

NOTIZIE

VEDI ANCHE

-

Torino | In mostra a Palazzo Madama fino al 12 gennaio

Torino | In mostra a Palazzo Madama fino al 12 gennaio

Emilio Vedova e Tintoretto, una conversazione lunga una vita

-

Milano | A Milano dal 18 settembre al 26 febbraio

Milano | A Milano dal 18 settembre al 26 febbraio

Sueño Perro, un inedito Iñarritu da Fondazione Prada

-

Bologna | Da novembre a Palazzo Fava

Bologna | Da novembre a Palazzo Fava

Michelangelo e Bologna, storia di un incontro

-

Mondo | A Parigi dal 15 ottobre 2025

Mondo | A Parigi dal 15 ottobre 2025

L'arte di Kandinsky "suona" alla Philharmonie de Paris

-

Udine | Ad Aquileia il 27 e 28 settembre 2025

Udine | Ad Aquileia il 27 e 28 settembre 2025

Aquileia Splendida Civitas

-

Mondo | Dal 12 ottobre a Basilea

Mondo | Dal 12 ottobre a Basilea

Nel mondo di Yayoi Kusama. La grande mostra alla Fondation Beyeler