NOTIZIE

-

Milano | 2025-11-19 16:43:13

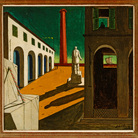

Un'Olimpiade Metafisica si apre a Milano

Milano | 2025-11-19 16:43:13

Un'Olimpiade Metafisica si apre a Milano

-

Brescia | 2025-12-09 18:12:59

A Brescia Francesco Vezzoli dà nuova vita al mito, nel dialogo tra la Vittoria Alata e l'Idolino di Pesaro

Brescia | 2025-12-09 18:12:59

A Brescia Francesco Vezzoli dà nuova vita al mito, nel dialogo tra la Vittoria Alata e l'Idolino di Pesaro

-

Milano | 2026-01-02 21:47:27

Le Alchimiste di Anselm Kiefer in arrivo a Milano

Milano | 2026-01-02 21:47:27

Le Alchimiste di Anselm Kiefer in arrivo a Milano

-

Milano | 2026-01-27 19:53:25

Metafisica/Metafisiche: 100 anni di enigmi in mostra a Milano

Milano | 2026-01-27 19:53:25

Metafisica/Metafisiche: 100 anni di enigmi in mostra a Milano