Un gioiello di Raffaello nelle "Stanze Vaticane"

La Scuola di Atene: l'uomo al centro dell'universo alla ricerca del vero

Raffaello Sanzio, Stanza della Segnatura, Scuola di Atene, 1509-1511, Musei Vaticani, Nuova Illuminazione delle Stanze di Raffaello realizzata da Osram, 2017 | © Governatorato dello Stato della Città del Vaticano

Samantha De Martin

19/03/2020

Mondo - Entrando nella Stanza della Segnatura, una delle quattro "Stanze Vaticane" poste all'interno dei Palazzi Apostolici, la vista di questo immenso capolavoro di Raffaello, toglie il fiato.

L’impatto è disorientante. Ed è forse per questo motivo che l’affresco realizzato dal Maestro tra il 1509 e il 1511, si può esplorare meglio così, con la giusta distanza che consente di scrutarne con più calma quei contorni che dal vivo l’emozione confonde e scompiglia.

E' il celebre affresco di Raffaello Sanzio La Scuola di Atene. Incorniciati in una grandiosa architettura rinascimentale, ispirata al progetto di Bramante per il rinnovamento della basilica paleocristiana di San Pietro, si muovono 58 figure, i filosofi e i matematici più celebri dell'antichità, intenti a dialogare tra loro, all'interno di un immaginario edificio classico, rappresentato in perfetta prospettiva.

Quanti sono i personaggi raffigurati?

Sono cinquantotto le figure presenti nell'affresco, e da sempre sollecitano gli studiosi circa la loro identificazione. A diversi personaggi l’artista affidò le sembianze di artisti contemporanei, includendo se stesso come per ribadire la nuova, orgogliosa autoaffermazione di dignità intellettuale dell'artista moderno.

Chi sono i filosofi rappresentati nella scena?

Alcune figure sono facilmente riconoscibili. Al centro della scena c’è Platone, con le sembianze di Leonardo, che punta il dito verso il cielo alludendo al Bene e al mondo delle idee, mentre con una mano regge il Timeo. Accanto a lui l'artista pone Aristotele - il cui volto sembra ricordare quello del Maestro di prospettive Bastiano da Sangallo - che, volgendo il palmo della mano verso terra indica, al contrario, il principio razionalista della sua filosofia.

Nella Scuola di Atene la raffigurazione dei due filosofi è stato visto, fin dal XVI secolo, anche un parallelismo con i due apostoli Pietro e Paolo. Il punto di fuga della composizione sta tra questi due personaggi, come a volere indicare che il vero contiene caratteristiche già intuite da questi pensatori le cui teorie profonda importanza ebbero per lo sviluppo del pensiero occidentale.

Raffaello riesce a racchiudere l'essenza delle loro dottrine in semplici gesti eloquenti. È questa una delle caratteristiche della sua arte, a questo si riferiva probabilmente Vasari quando scriveva che il Sanzio “fu alla composizione delle storie così facile e pronto che gareggiava con l'efficacia della parola scritta”.

Attorno ai due protagonisti del pensiero antico si muove una moltitudine di filosofi con le sembianze di uomini del tempo.

Da chi è composto il gruppo alla sinistra di Platone?

A sinistra di Platone, girato verso un gruppo di giovani e con una tunica verde bottiglia, notiamo Socrate. Tra i giovani davanti a lui si riconoscono Alcibiade o Alessandro Magno, Senofonte ed Eschine.

In primo piano, sulla sinistra, Pitagora legge un grosso libro e forse Telauge gli regge una tavoletta sulla quale si intravedono alcuni simboli. L’uomo con il turbante, dietro di lui, è Averroè, mentre il vecchio che prende appunti, potrebbe essere Boezio o Anassimandro oppure Empedocle.

In primo piano, sulla sinistra, di fianco a Parmenide, c’è una figura dai tratti efebici, vestita di bianco e con lo sguardo rivolto verso lo spettatore. L’identificazione più ricorrente è quella di Francesco Maria Della Rovere, duca di Urbino e nipote del papa Giulio II, che all'epoca del dipinto si trovava a Roma e ai cui servigi Raffaello doveva forse la venuta nella città eterna. Secondo un’interpretazione incarnerebbe il concetto greco di kalokagathia, ovvero la corrispondenza “bellezza/bontà”, ideale supremo di uomo virtuoso per lo spirito ellenico.

All’estrema sinistra c’è Epicuro, alle cui spalle si nota un Federico Gonzaga fanciullo.

E il gruppo di destra ne La Scuola di Atene chi rappresenta?

Il gruppo alla destra di Aristotele è di più difficile interpretazione. L'uomo vestito di rosso, dovrebbe essere Plotino, raffigurato ai piedi della statua di Atena, dea della filosofia presso i neoplatonici. Sulla destra, al di sotto della scalinata, notiamo Euclide, che ricorda Bramante, intento a disegnare sulla lavagna una figura geometrica. Alcuni decori sulla sua tunica sono stati interpretati come la firma di Raffaello ("RVSM": "Raphaël Urbinas Sua Manu").

La figura sdraiata sulle gradinate è Diogene, mentre, all’estremità di destra, Tolomeo e Zoroastro (con la barba) hanno in mano rispettivamente il globo e la sfera celeste.

Chi è il personaggio all'estrema destra con il berretto nero?

Il personaggio ritratto all’estrema destra, con il berretto nero è l'autoritratto di Raffaello.

Chi è il personaggio appoggiato ad un blocco di marmo, intento a scrivere su un foglio?

Appoggiato a un blocco di marmo, intento a scrivere, Raffaello colloca il pessimista Eraclito, rappresentato dall'artista con i tratti di Michelangelo, impegnato in quegli anni a dipingere la vicina Cappella Sistina.

Dove si trova l’affresco?

La Scuola di Atene occupa la parete ovest della Stanza della Segnatura, una delle quattro "Stanze Vaticane" poste all'interno dei Palazzi Apostolici. Rappresenta una delle opere pittoriche più rilevanti dello Stato della Città del Vaticano, visitabile all'interno del percorso dei Musei del Papa.

Chi lo commissionò?

Dopo essersi insediato, papa Giulio II, manifestò il desiderio di non utilizzare gli appartamenti del suo predecessore, Pio III, scegliendo altre stanze al piano superiore realizzate a metà del XV secolo, e decorate da artisti illustri come Piero della Francesca. Giulio II volle tuttavia ridecorarle e chiamò a lavorare un gruppo eterogeneo di artisti, ai quali si aggiunse, negli ultimi mesi del 1508, Raffaello Sanzio. All'Urbinate il quale il Papa affidò l'intera decorazione degli appartamenti, distruggendo tutto ciò che era stato fatto in precedenza.

La Stanza della Segnatura, tra le future Stanze di Eliodoro e dell'Incendio di Borgo, fu la prima ad essere decorata, con un tema legato all'ordinamento ideale della cultura umanistica, divisa in teologia, filosofia, poesia e giurisprudenza, a ciascuna delle quali è dedicata una parete. Fin dal suo completamento vi si insediò il Tribunale della "Signatura Gratiae et Iustitiae", che le diede il nome.

Fumo e incisioni: la rovina del Sacco di Roma

Durante il Sacco di Roma gli affreschi della Stanza della Segnatura subirono molteplici danni. I soldati luterani accesero fuochi - il cui fumo danneggiò i capolavori - e tracciarono scritte incise sulla fascia basamentale che vennero coperte da ridipinture seicentesche.

Da chi erano state dipinte le opere che Raffaello dovette distruggere per realizzare i suoi affreschi?

Vasari riferisce che Raffaello fu molto dispiaciuto di dover distruggere le parti dipinte da Piero della Francesca, di cui però non conosciamo il soggetto.

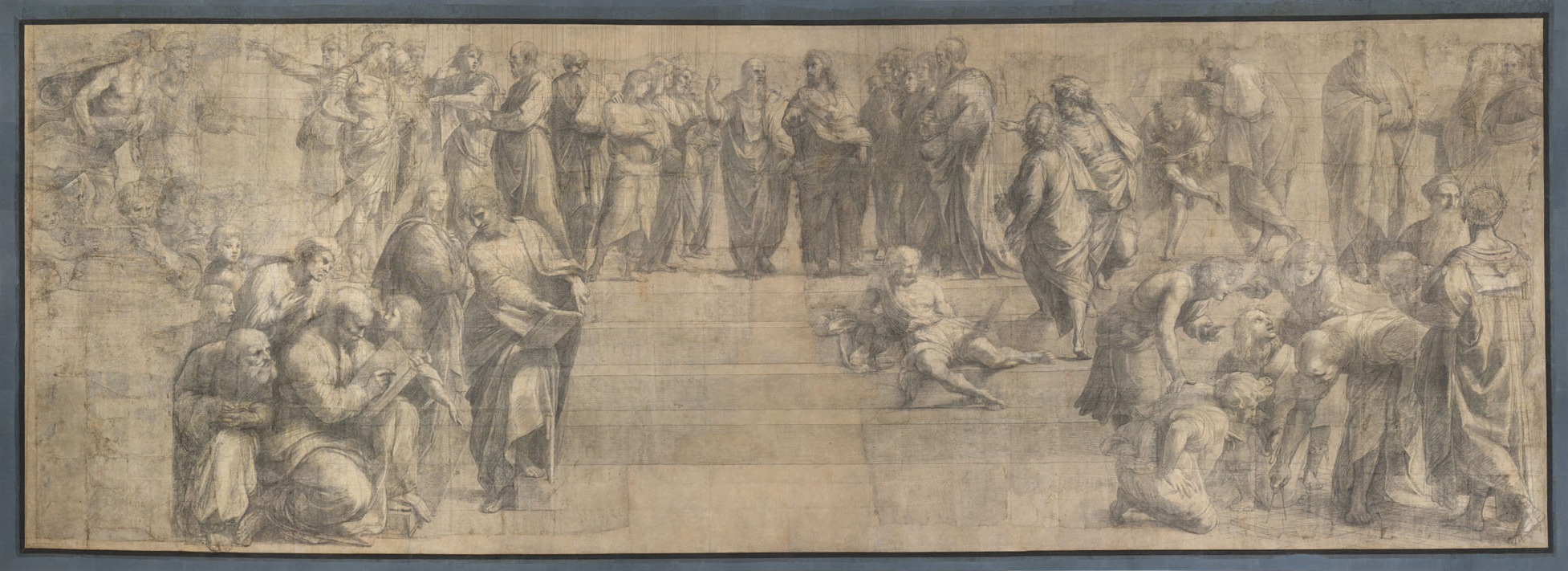

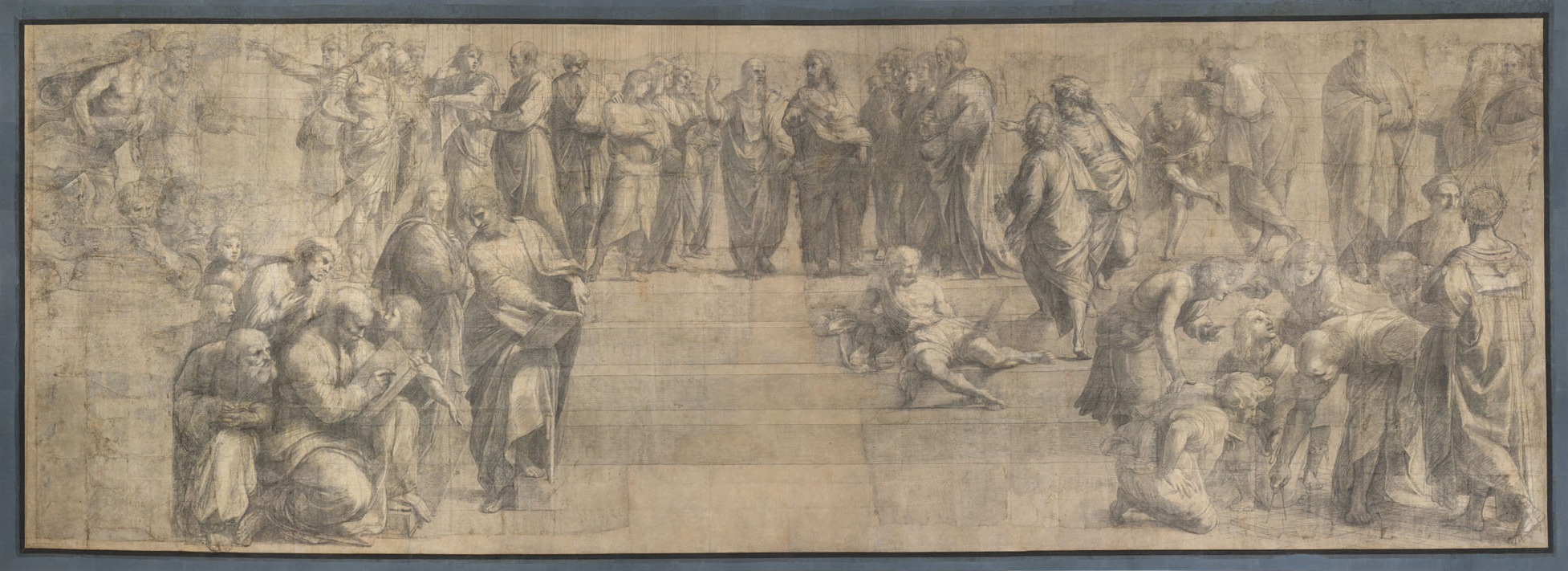

Il cartone preparatorio della Scuola di Atene: un restauro durato 4 anni

Della Scuola di Atene la Pinacoteca Ambrosiana di Milano conserva il Cartone preparatorio. Il Cartone della Scuola di Atene stato interamente realizzato dal pittore di Urbino come disegno preparatorio, a grandezza naturale, e rappresenta il più grande cartone rinascimentale a noi pervenuto (con i suoi 2.85 metri per 804 centimetri).

Raffaello Sanzio, Scuola di Atene, Cartone, Carboncino e biacca bianca, 285 x 804 cm, In Ambrosiana dal 1610 | © Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Mondadori Portfolio

Cosa vuole celebrare l’opera?

La Scuola di Atene esalta la ricerca razionale. L'affresco, inquadrato da un arco dipinto, rappresenta i più celebri filosofi e matematici dell'antichità. Le figure sono disposte a libro, occupando due piani definiti da un'ampia scalinata che taglia in due l'intera scena. Un primo e più numeroso gruppo è disposto ai lati di una coppia centrale di figure che conversano, identificate in Platone e Aristotele. Un secondo gruppo, autonomo, in cui sono stati individuati i pensatori interessati alla conoscenza della natura e dei fenomeni celesti, è disposto in primo piano sulla sinistra, mentre di un terzo, l'identificazione risulta più complicata, nonostante gli sforzi degli studiosi.

Il titolo è molto posteriore al periodo di esecuzione e non rispecchia le intenzioni dell'autore e della committenza. Furono alcuni studiosi protestanti a proporlo nel XVIII secolo. Il tema generale, leggibile solo in relazione agli altri dipinti della stanza, è chiaro: la facoltà dell'anima di conoscere il vero, attraverso la scienza e la filosofia. Questa rappresentazione è complementare all'affresco della Disputa del Sacramento, sulla parete di fronte, dove si esaltano la fede e la teologia. Le due opere rappresentano così la complessità di rapporti tra la cultura classica e la cultura cristiana, così vitale nello sviluppo culturale del classicismo del primo Cinquecento.

Sono tantissime le chiavi di lettura offerte all’affresco. Ma quello che più è certo è che l’opera vuole rappresentare un "manifesto" della concezione antropocentrica dell'uomo rinascimentale. L'uomo domina la realtà grazie alle sue facoltà intellettive, collocandosi al centro dell'universo, in una linea di continuità fra l'antichità classica e il cristianesimo.

Anche la geometria precisa che accoglie la disposizione dei personaggi allude probabilmente alla fiducia dell'artista nell'ordine del mondo.

Cosa simboleggiano le due statue che fanno da sfondo alla gradinata?

Nei pilastroni che fanno da sfondo alla gradinata su cui si trovano i filosofi, notiamo due statue, riprese da modelli classici. Quella di sinistra rappresenta Apollo con la lira, mentre a destra Raffaello pone Minerva con l'elmo, la lancia e lo scudo con la testa di Medusa. Riusciamo a identificare le statue grazie ai bassorilievi sottostanti. Sotto Apollo si trovano una Lotta di ignudi (simboleggiante la violenza della guerra) e un Tritone che rapisce una nereide (le brame sensuali). Sotto Minerva notiamo alcune figure di più difficile interpretazione, come la donna seduta vicino a uno spicchio della ruota dello zodiaco, e un’altra che lotta tra un uomo e un bovino. Nei medaglioni sotto l'imposta della cupola i gesti di un uomo - nell'atto di alzare gli occhi da un libro - e quelli di una donna con le braccia su un globo terrestre, incastonati in due bassorilievi, richiamano quelli di Platone e Aristotele al centro.

Ecco un quadro riassuntivo con i personaggi protagonisti della Scuola di Atene.

1 • Zenone di Cizio

2 • Epicuro o Rito orfico | Fedra Inghirami

3 • Federico II Gonzaga

4 • Severino Boezio o Anassimandro o Aristosseno o Empedocle o Senocrate

5 • Averroè

6 • Pitagora

6 • Telaugue

7 • Alcibiade

8 • Antistene o Senofonte

9 • Kalokagathia greca (cosiddetta Ipazia) | Il Sodoma

10 • Eschine o Senofonte o Alcibiade

11 • Parmenide o Senocrate o Aristosseno

12 • Socrate

13 • Eraclito

14 • Platone

15 • Arisotele

16 • Diogene di Sinope

17 • Plotino

18 • Euclide o Archimede | Bramante

19 • Zoroastro | Baldassarre Castiglione

20 • Claudio Tolomeo

21 • Apelle | Raffaello

21 • Protogene | Il Sodoma o Perugino o Timoteo Viti

Leggi anche:

• Il sacro, il teatro e la strada. Le sette opere della misericordia di Caravaggio

L’impatto è disorientante. Ed è forse per questo motivo che l’affresco realizzato dal Maestro tra il 1509 e il 1511, si può esplorare meglio così, con la giusta distanza che consente di scrutarne con più calma quei contorni che dal vivo l’emozione confonde e scompiglia.

E' il celebre affresco di Raffaello Sanzio La Scuola di Atene. Incorniciati in una grandiosa architettura rinascimentale, ispirata al progetto di Bramante per il rinnovamento della basilica paleocristiana di San Pietro, si muovono 58 figure, i filosofi e i matematici più celebri dell'antichità, intenti a dialogare tra loro, all'interno di un immaginario edificio classico, rappresentato in perfetta prospettiva.

Quanti sono i personaggi raffigurati?

Sono cinquantotto le figure presenti nell'affresco, e da sempre sollecitano gli studiosi circa la loro identificazione. A diversi personaggi l’artista affidò le sembianze di artisti contemporanei, includendo se stesso come per ribadire la nuova, orgogliosa autoaffermazione di dignità intellettuale dell'artista moderno.

Chi sono i filosofi rappresentati nella scena?

Alcune figure sono facilmente riconoscibili. Al centro della scena c’è Platone, con le sembianze di Leonardo, che punta il dito verso il cielo alludendo al Bene e al mondo delle idee, mentre con una mano regge il Timeo. Accanto a lui l'artista pone Aristotele - il cui volto sembra ricordare quello del Maestro di prospettive Bastiano da Sangallo - che, volgendo il palmo della mano verso terra indica, al contrario, il principio razionalista della sua filosofia.

Nella Scuola di Atene la raffigurazione dei due filosofi è stato visto, fin dal XVI secolo, anche un parallelismo con i due apostoli Pietro e Paolo. Il punto di fuga della composizione sta tra questi due personaggi, come a volere indicare che il vero contiene caratteristiche già intuite da questi pensatori le cui teorie profonda importanza ebbero per lo sviluppo del pensiero occidentale.

Raffaello riesce a racchiudere l'essenza delle loro dottrine in semplici gesti eloquenti. È questa una delle caratteristiche della sua arte, a questo si riferiva probabilmente Vasari quando scriveva che il Sanzio “fu alla composizione delle storie così facile e pronto che gareggiava con l'efficacia della parola scritta”.

Attorno ai due protagonisti del pensiero antico si muove una moltitudine di filosofi con le sembianze di uomini del tempo.

Da chi è composto il gruppo alla sinistra di Platone?

A sinistra di Platone, girato verso un gruppo di giovani e con una tunica verde bottiglia, notiamo Socrate. Tra i giovani davanti a lui si riconoscono Alcibiade o Alessandro Magno, Senofonte ed Eschine.

In primo piano, sulla sinistra, Pitagora legge un grosso libro e forse Telauge gli regge una tavoletta sulla quale si intravedono alcuni simboli. L’uomo con il turbante, dietro di lui, è Averroè, mentre il vecchio che prende appunti, potrebbe essere Boezio o Anassimandro oppure Empedocle.

In primo piano, sulla sinistra, di fianco a Parmenide, c’è una figura dai tratti efebici, vestita di bianco e con lo sguardo rivolto verso lo spettatore. L’identificazione più ricorrente è quella di Francesco Maria Della Rovere, duca di Urbino e nipote del papa Giulio II, che all'epoca del dipinto si trovava a Roma e ai cui servigi Raffaello doveva forse la venuta nella città eterna. Secondo un’interpretazione incarnerebbe il concetto greco di kalokagathia, ovvero la corrispondenza “bellezza/bontà”, ideale supremo di uomo virtuoso per lo spirito ellenico.

All’estrema sinistra c’è Epicuro, alle cui spalle si nota un Federico Gonzaga fanciullo.

E il gruppo di destra ne La Scuola di Atene chi rappresenta?

Il gruppo alla destra di Aristotele è di più difficile interpretazione. L'uomo vestito di rosso, dovrebbe essere Plotino, raffigurato ai piedi della statua di Atena, dea della filosofia presso i neoplatonici. Sulla destra, al di sotto della scalinata, notiamo Euclide, che ricorda Bramante, intento a disegnare sulla lavagna una figura geometrica. Alcuni decori sulla sua tunica sono stati interpretati come la firma di Raffaello ("RVSM": "Raphaël Urbinas Sua Manu").

La figura sdraiata sulle gradinate è Diogene, mentre, all’estremità di destra, Tolomeo e Zoroastro (con la barba) hanno in mano rispettivamente il globo e la sfera celeste.

Chi è il personaggio all'estrema destra con il berretto nero?

Il personaggio ritratto all’estrema destra, con il berretto nero è l'autoritratto di Raffaello.

Chi è il personaggio appoggiato ad un blocco di marmo, intento a scrivere su un foglio?

Appoggiato a un blocco di marmo, intento a scrivere, Raffaello colloca il pessimista Eraclito, rappresentato dall'artista con i tratti di Michelangelo, impegnato in quegli anni a dipingere la vicina Cappella Sistina.

Dove si trova l’affresco?

La Scuola di Atene occupa la parete ovest della Stanza della Segnatura, una delle quattro "Stanze Vaticane" poste all'interno dei Palazzi Apostolici. Rappresenta una delle opere pittoriche più rilevanti dello Stato della Città del Vaticano, visitabile all'interno del percorso dei Musei del Papa.

Chi lo commissionò?

Dopo essersi insediato, papa Giulio II, manifestò il desiderio di non utilizzare gli appartamenti del suo predecessore, Pio III, scegliendo altre stanze al piano superiore realizzate a metà del XV secolo, e decorate da artisti illustri come Piero della Francesca. Giulio II volle tuttavia ridecorarle e chiamò a lavorare un gruppo eterogeneo di artisti, ai quali si aggiunse, negli ultimi mesi del 1508, Raffaello Sanzio. All'Urbinate il quale il Papa affidò l'intera decorazione degli appartamenti, distruggendo tutto ciò che era stato fatto in precedenza.

La Stanza della Segnatura, tra le future Stanze di Eliodoro e dell'Incendio di Borgo, fu la prima ad essere decorata, con un tema legato all'ordinamento ideale della cultura umanistica, divisa in teologia, filosofia, poesia e giurisprudenza, a ciascuna delle quali è dedicata una parete. Fin dal suo completamento vi si insediò il Tribunale della "Signatura Gratiae et Iustitiae", che le diede il nome.

Fumo e incisioni: la rovina del Sacco di Roma

Durante il Sacco di Roma gli affreschi della Stanza della Segnatura subirono molteplici danni. I soldati luterani accesero fuochi - il cui fumo danneggiò i capolavori - e tracciarono scritte incise sulla fascia basamentale che vennero coperte da ridipinture seicentesche.

Da chi erano state dipinte le opere che Raffaello dovette distruggere per realizzare i suoi affreschi?

Vasari riferisce che Raffaello fu molto dispiaciuto di dover distruggere le parti dipinte da Piero della Francesca, di cui però non conosciamo il soggetto.

Il cartone preparatorio della Scuola di Atene: un restauro durato 4 anni

Della Scuola di Atene la Pinacoteca Ambrosiana di Milano conserva il Cartone preparatorio. Il Cartone della Scuola di Atene stato interamente realizzato dal pittore di Urbino come disegno preparatorio, a grandezza naturale, e rappresenta il più grande cartone rinascimentale a noi pervenuto (con i suoi 2.85 metri per 804 centimetri).

Raffaello Sanzio, Scuola di Atene, Cartone, Carboncino e biacca bianca, 285 x 804 cm, In Ambrosiana dal 1610 | © Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Mondadori Portfolio

Cosa vuole celebrare l’opera?

La Scuola di Atene esalta la ricerca razionale. L'affresco, inquadrato da un arco dipinto, rappresenta i più celebri filosofi e matematici dell'antichità. Le figure sono disposte a libro, occupando due piani definiti da un'ampia scalinata che taglia in due l'intera scena. Un primo e più numeroso gruppo è disposto ai lati di una coppia centrale di figure che conversano, identificate in Platone e Aristotele. Un secondo gruppo, autonomo, in cui sono stati individuati i pensatori interessati alla conoscenza della natura e dei fenomeni celesti, è disposto in primo piano sulla sinistra, mentre di un terzo, l'identificazione risulta più complicata, nonostante gli sforzi degli studiosi.

Il titolo è molto posteriore al periodo di esecuzione e non rispecchia le intenzioni dell'autore e della committenza. Furono alcuni studiosi protestanti a proporlo nel XVIII secolo. Il tema generale, leggibile solo in relazione agli altri dipinti della stanza, è chiaro: la facoltà dell'anima di conoscere il vero, attraverso la scienza e la filosofia. Questa rappresentazione è complementare all'affresco della Disputa del Sacramento, sulla parete di fronte, dove si esaltano la fede e la teologia. Le due opere rappresentano così la complessità di rapporti tra la cultura classica e la cultura cristiana, così vitale nello sviluppo culturale del classicismo del primo Cinquecento.

Sono tantissime le chiavi di lettura offerte all’affresco. Ma quello che più è certo è che l’opera vuole rappresentare un "manifesto" della concezione antropocentrica dell'uomo rinascimentale. L'uomo domina la realtà grazie alle sue facoltà intellettive, collocandosi al centro dell'universo, in una linea di continuità fra l'antichità classica e il cristianesimo.

Anche la geometria precisa che accoglie la disposizione dei personaggi allude probabilmente alla fiducia dell'artista nell'ordine del mondo.

Cosa simboleggiano le due statue che fanno da sfondo alla gradinata?

Nei pilastroni che fanno da sfondo alla gradinata su cui si trovano i filosofi, notiamo due statue, riprese da modelli classici. Quella di sinistra rappresenta Apollo con la lira, mentre a destra Raffaello pone Minerva con l'elmo, la lancia e lo scudo con la testa di Medusa. Riusciamo a identificare le statue grazie ai bassorilievi sottostanti. Sotto Apollo si trovano una Lotta di ignudi (simboleggiante la violenza della guerra) e un Tritone che rapisce una nereide (le brame sensuali). Sotto Minerva notiamo alcune figure di più difficile interpretazione, come la donna seduta vicino a uno spicchio della ruota dello zodiaco, e un’altra che lotta tra un uomo e un bovino. Nei medaglioni sotto l'imposta della cupola i gesti di un uomo - nell'atto di alzare gli occhi da un libro - e quelli di una donna con le braccia su un globo terrestre, incastonati in due bassorilievi, richiamano quelli di Platone e Aristotele al centro.

Ecco un quadro riassuntivo con i personaggi protagonisti della Scuola di Atene.

1 • Zenone di Cizio

2 • Epicuro o Rito orfico | Fedra Inghirami

3 • Federico II Gonzaga

4 • Severino Boezio o Anassimandro o Aristosseno o Empedocle o Senocrate

5 • Averroè

6 • Pitagora

6 • Telaugue

7 • Alcibiade

8 • Antistene o Senofonte

9 • Kalokagathia greca (cosiddetta Ipazia) | Il Sodoma

10 • Eschine o Senofonte o Alcibiade

11 • Parmenide o Senocrate o Aristosseno

12 • Socrate

13 • Eraclito

14 • Platone

15 • Arisotele

16 • Diogene di Sinope

17 • Plotino

18 • Euclide o Archimede | Bramante

19 • Zoroastro | Baldassarre Castiglione

20 • Claudio Tolomeo

21 • Apelle | Raffaello

21 • Protogene | Il Sodoma o Perugino o Timoteo Viti

Leggi anche:

• Il sacro, il teatro e la strada. Le sette opere della misericordia di Caravaggio

vaticano

·

raffaello

·

platone

·

filosofia

·

michelangelo

·

stanze vaticane

·

scuola di atene

·

euclide

·

aristotele

·

giulio ii

·

epicuro

·

uomo rinascimentale

LA MAPPA

NOTIZIE

VEDI ANCHE

-

Firenze | Prestiti da tutto il mondo per “Magnifico 1492”

Firenze | Prestiti da tutto il mondo per “Magnifico 1492”

La favolosa collezione di Lorenzo il Magnifico sarà presto riunita agli Uffizi

-

I programmi dal 22 al 27 dicembre

I programmi dal 22 al 27 dicembre

La settimana di Natale in tv. Dai tesori di Roma all’Umbria, terra del presepe

-

Dal 15 al 21 dicembre sul piccolo schermo

Dal 15 al 21 dicembre sul piccolo schermo

La settimana dell’arte in tv, da Bramantino alla Madonna Sistina di Raffaello, il capolavoro ritrovato

-

Dal 13 dicembre al 24 gennaio, il sabato alle 22.30, all’interno di Radio3 Suite

Dal 13 dicembre al 24 gennaio, il sabato alle 22.30, all’interno di Radio3 Suite

Le stanze dei sogni: tredici case-museo si raccontano su Radio3

-

I programmi dal 9 al 14 dicembre

I programmi dal 9 al 14 dicembre

La settimana dell’arte in tv, da Piranesi a Pellizza da Volpedo

-

Roma | In mostra a Roma fino all’8 marzo

Roma | In mostra a Roma fino all’8 marzo

Giorgione e il ritratto, da Budapest a Palazzo Barberini