Dal 10 ottobre al 1° febbraio al Palazzo del Governatore

Roma-Parma A/R. L’universo di luce di Giacomo Balla in mostra con oltre 60 opere

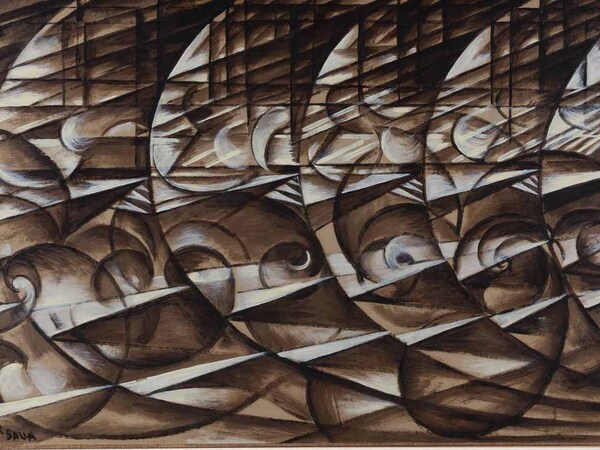

Giacomo Balla, Espansione dinamica + velocità N. 9, 1913 circa, Olio su carta su tela, 107.2 x 64 cm, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea © Giacomo Balla, by SIAE 2025

Samantha De Martin

03/09/2025

Parma - Dalla sale della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma l’onda di luce di Giacomo Balla galoppa verso Palazzo del Governatore, a Parma, per una retrospettiva che si preannuncia senza precedenti.

Dal 10 ottobre al 1° febbraio un percorso espositivo, intitolato Giacomo Balla, un universo di luce, riunirà, per la prima volta, fuori dalla sede romana di appartenenza, tutti i lavori del grande artista custoditi nel museo della capitale. Un prestito di oltre 60 opere, della più completa collezione pubblica del percorso di ricerca di Giacomo Balla, mai esposta in precedenza nella sua interezza.

Al “Leonardo da Vinci del XX secolo” - come l’artista torinese amava definirsi - il Comune di Parma e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea dedicano un percorso a cura di Cesare Biasini Selvaggi e Renata Cristina Mazzantini con la collaborazione di Elena Gigli, che si avvale del contributo di Fondazione Cariparma e della Regione Emilia Romagna e della collaborazione di Solares Fondazione delle Arti.

Il percorso dedicato al "pittore della luce", come Balla fu definito nel 1908 - essendo la luce una costante fonte d’ispirazione, soggetto e insieme oggetto di un’indagine appassionata inseguita per tutta la vita - sarà anche l’occasione per presentare al pubblico gli esiti di recenti studi intorno alla collezione. Fulcro dell’esposizione sarà, in particolare, il consistente nucleo di opere provenienti dalla generosa donazione delle figlie dell’artista, Elica e Luce Balla, con l’illuminata integrazione di dipinti e disegni selezionati, su indicazione della stessa Luce Balla, dal grande studioso Maurizio Fagiolo dell’Arco, con la collaborazione di Elena Gigli.

Giacomo Balla, La fila per l’agnello, inverno 1942, Olio su compensato, 67.2 x 90 cm, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea © Giacomo Balla, by SIAE 2025

Ad aprire l’itinerario che guiderà gli spettatori attraverso tredici sale allestite seguendo un ordine tematico e cronologico, sarà Nello specchio (1901-1902), opera che immortala l’amico scultore Giovanni Prini con sua moglie, lo scrittore Max Vanzi e lo stesso Balla. “Questa è la mia ‘Bohème’, la voglio ad ogni costo!” avrebbe esclamato di fronte a questo dipinto Giacomo Puccini. Ma Balla, sebbene lusingato, preferì che il quadro fosse acquistato dallo Stato italiano che lo destinò alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma.

Il pubblico di Palazzo del Governatore si troverà a tu per tu con il grande ciclo intitolato Dei viventi. Delle 15 opere dipinte dall’artista rivelate nel 1968 da Maurizio Fagiolo dell’Arco grazie a un appunto di Balla sono giunte fino a noi solo quattro tele che hanno per protagonisti gli ultimi e gli emarginati della nuova società del progresso di inizio Novecento, un interesse riconducibile anche alle ricerche dell’antropologo Cesare Lombroso, con il quale Balla era entrato in contatto nel periodo torinese. Tra le opere più suggestive Dei viventi superstiti brilla La pazza, una donna immortalata dall'artista sul terrazzo della sua casa-studio ai Parioli. L’atteggiamento stravolto della donna, la gestualità convulsa, lo sguardo che vaga senza meta esprimendo la malattia psichica con disarmante efficacia, conferiscono al quadro un fascino drammatico.

Dietro la tela I Malati si legge, invece, trascritta a macchina, l’etichetta con la quale Balla descriveva la modalità di presentazione delle quattro opere, a mo’ di polittico e secondo una precisa successione che sarà fedelmente proposta in occasione dell’allestimento a Parma.

Il percorso espositivo non trascurerà il legame tra i disegni preparatori dell’artista e i dipinti, aspetto fondamentale della sua produzione, come dimostra lo studio per Fallimento del 1902 circa (esito della sua attenta osservazione di scarabocchi infantili sulla porta di un negozio in via Veneto a Roma chiuso da tempo) che Enrico Crispolti individuò come sorprendente precursore delle litografie dei muri parigini del 1945 di Jean Dubuffet. Tra i bozzetti di capolavori chiave del periodo futurista, spicca in mostra uno dei due studi de I ritmi dell’archetto (noto anche come Le mani del violinista) eseguiti nell’inverno del 1912 a Düsseldorf dove Balla si era recato per decorare la sala da pranzo nella casa della sua ex allieva, Grethel Löwenstein.

“Ora sto anche per finire uno studio della mano del marito che suona il violino, ma in movimento, in diverse posizioni e [incorporando] i continui movimenti dell’archetto” scriveva, nello stesso anno, in una lettera alla famiglia.

Sempre nell’ambito del soggiorno a Düsseldorf del 1912 si colloca uno dei preziosi studi sull’iride (con al verso un Autoritratto), denominati, dopo la morte dell’artista, Compenetrazioni iridescenti, tra le più alte espressioni della ricerca di Balla, primo esempio di un’astrazione geometrica figlia della scomposizione ottico-dinamica della luce.

Giacomo Balla, La famiglia del pittore, ottobre 1945, Olio su tela, 100.5 x 138 cm, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea © Giacomo Balla, by SIAE 2025

Attraverso gli studi sull’iride, per utilizzare le parole di Fagiolo dell’Arco, “Balla vuole rendere la sostanza di un fenomeno evanescente come l’arcobaleno, che è un simbolo della luce”.

Un’altra chicca in mostra sarà il disegno Linea di velocità + spazio (1913 ca.) che tornerà a essere esposto al pubblico dopo oltre mezzo secolo. Al ciclo delle Dimostrazioni interventiste del 1915 appartiene l’imponente dipinto Forme-volume del grido “Viva l’Italia” di cui sarà mostrato al pubblico per la prima volta, nell’ambito della mostra, l’esito di analisi radiografiche svolte sull’opera dalla ditta ArsMensurae di Stefano Ridolfi. È possibile individuare la sagoma di una donna in piedi, in verticale, mentre la composizione del 1915 viene dipinta in orizzontale. La figura femminile, visibile anche sul retro della tela in trasparenza, è stata ricondotta da Elena Gigli allo studio preparatorio passato in un’asta nel 1998 per il ritratto eseguito da Balla alla moglie Elisa nel 1908, Nudo controluce, di cui oggi esiste, in una collezione privata, la realizzazione su carta.

Le ultime sezioni della mostra guardano invece all’ultima produzione figurativa di Balla, ancora poco nota al grande pubblico, studiata solo in tempi recenti (soprattutto da Fabio Benzi), che attinge all’immaginario della fotografia di moda e di attualità, nonché a quello cinematografico, tanto quanto alla fascinazione per quell’energia universale che innerva la natura osservata nei parchi e nei giardini di Roma.

La mostra presenterà l’olio intitolato sul retro della tavola LA FILA PER L’AGNELLO (DETTO A ROMA ABACCHIO), dipinto nell’inverno del 1942. I visitatori parteciperanno a una visione soggettiva attraverso la finestra del palazzo di Balla che si affaccia su via Montello, dove si intravedono lunghe file di persone intente a procurarsi il cibo, sempre più scarso nella capitale durante la Seconda guerra mondiale. Il fil rouge è sempre la luce, linfa vitale dell’immagine, dal colore alla sua forma.

Arricchita da apparati fotografici, biografici e storici provenienti dall’Archivio Gigli, la mostra si dipana dalla fase del realismo sociale e divisionista attraverso la stagione dell’avanguardia radicale futurista per approdare dopo il 1930 a un’inedita e pionieristica figurazione.

Dal 10 ottobre al 1° febbraio un percorso espositivo, intitolato Giacomo Balla, un universo di luce, riunirà, per la prima volta, fuori dalla sede romana di appartenenza, tutti i lavori del grande artista custoditi nel museo della capitale. Un prestito di oltre 60 opere, della più completa collezione pubblica del percorso di ricerca di Giacomo Balla, mai esposta in precedenza nella sua interezza.

Al “Leonardo da Vinci del XX secolo” - come l’artista torinese amava definirsi - il Comune di Parma e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea dedicano un percorso a cura di Cesare Biasini Selvaggi e Renata Cristina Mazzantini con la collaborazione di Elena Gigli, che si avvale del contributo di Fondazione Cariparma e della Regione Emilia Romagna e della collaborazione di Solares Fondazione delle Arti.

Il percorso dedicato al "pittore della luce", come Balla fu definito nel 1908 - essendo la luce una costante fonte d’ispirazione, soggetto e insieme oggetto di un’indagine appassionata inseguita per tutta la vita - sarà anche l’occasione per presentare al pubblico gli esiti di recenti studi intorno alla collezione. Fulcro dell’esposizione sarà, in particolare, il consistente nucleo di opere provenienti dalla generosa donazione delle figlie dell’artista, Elica e Luce Balla, con l’illuminata integrazione di dipinti e disegni selezionati, su indicazione della stessa Luce Balla, dal grande studioso Maurizio Fagiolo dell’Arco, con la collaborazione di Elena Gigli.

Giacomo Balla, La fila per l’agnello, inverno 1942, Olio su compensato, 67.2 x 90 cm, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea © Giacomo Balla, by SIAE 2025

Ad aprire l’itinerario che guiderà gli spettatori attraverso tredici sale allestite seguendo un ordine tematico e cronologico, sarà Nello specchio (1901-1902), opera che immortala l’amico scultore Giovanni Prini con sua moglie, lo scrittore Max Vanzi e lo stesso Balla. “Questa è la mia ‘Bohème’, la voglio ad ogni costo!” avrebbe esclamato di fronte a questo dipinto Giacomo Puccini. Ma Balla, sebbene lusingato, preferì che il quadro fosse acquistato dallo Stato italiano che lo destinò alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma.

Il pubblico di Palazzo del Governatore si troverà a tu per tu con il grande ciclo intitolato Dei viventi. Delle 15 opere dipinte dall’artista rivelate nel 1968 da Maurizio Fagiolo dell’Arco grazie a un appunto di Balla sono giunte fino a noi solo quattro tele che hanno per protagonisti gli ultimi e gli emarginati della nuova società del progresso di inizio Novecento, un interesse riconducibile anche alle ricerche dell’antropologo Cesare Lombroso, con il quale Balla era entrato in contatto nel periodo torinese. Tra le opere più suggestive Dei viventi superstiti brilla La pazza, una donna immortalata dall'artista sul terrazzo della sua casa-studio ai Parioli. L’atteggiamento stravolto della donna, la gestualità convulsa, lo sguardo che vaga senza meta esprimendo la malattia psichica con disarmante efficacia, conferiscono al quadro un fascino drammatico.

Dietro la tela I Malati si legge, invece, trascritta a macchina, l’etichetta con la quale Balla descriveva la modalità di presentazione delle quattro opere, a mo’ di polittico e secondo una precisa successione che sarà fedelmente proposta in occasione dell’allestimento a Parma.

Il percorso espositivo non trascurerà il legame tra i disegni preparatori dell’artista e i dipinti, aspetto fondamentale della sua produzione, come dimostra lo studio per Fallimento del 1902 circa (esito della sua attenta osservazione di scarabocchi infantili sulla porta di un negozio in via Veneto a Roma chiuso da tempo) che Enrico Crispolti individuò come sorprendente precursore delle litografie dei muri parigini del 1945 di Jean Dubuffet. Tra i bozzetti di capolavori chiave del periodo futurista, spicca in mostra uno dei due studi de I ritmi dell’archetto (noto anche come Le mani del violinista) eseguiti nell’inverno del 1912 a Düsseldorf dove Balla si era recato per decorare la sala da pranzo nella casa della sua ex allieva, Grethel Löwenstein.

“Ora sto anche per finire uno studio della mano del marito che suona il violino, ma in movimento, in diverse posizioni e [incorporando] i continui movimenti dell’archetto” scriveva, nello stesso anno, in una lettera alla famiglia.

Sempre nell’ambito del soggiorno a Düsseldorf del 1912 si colloca uno dei preziosi studi sull’iride (con al verso un Autoritratto), denominati, dopo la morte dell’artista, Compenetrazioni iridescenti, tra le più alte espressioni della ricerca di Balla, primo esempio di un’astrazione geometrica figlia della scomposizione ottico-dinamica della luce.

Giacomo Balla, La famiglia del pittore, ottobre 1945, Olio su tela, 100.5 x 138 cm, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea © Giacomo Balla, by SIAE 2025

Attraverso gli studi sull’iride, per utilizzare le parole di Fagiolo dell’Arco, “Balla vuole rendere la sostanza di un fenomeno evanescente come l’arcobaleno, che è un simbolo della luce”.

Un’altra chicca in mostra sarà il disegno Linea di velocità + spazio (1913 ca.) che tornerà a essere esposto al pubblico dopo oltre mezzo secolo. Al ciclo delle Dimostrazioni interventiste del 1915 appartiene l’imponente dipinto Forme-volume del grido “Viva l’Italia” di cui sarà mostrato al pubblico per la prima volta, nell’ambito della mostra, l’esito di analisi radiografiche svolte sull’opera dalla ditta ArsMensurae di Stefano Ridolfi. È possibile individuare la sagoma di una donna in piedi, in verticale, mentre la composizione del 1915 viene dipinta in orizzontale. La figura femminile, visibile anche sul retro della tela in trasparenza, è stata ricondotta da Elena Gigli allo studio preparatorio passato in un’asta nel 1998 per il ritratto eseguito da Balla alla moglie Elisa nel 1908, Nudo controluce, di cui oggi esiste, in una collezione privata, la realizzazione su carta.

Le ultime sezioni della mostra guardano invece all’ultima produzione figurativa di Balla, ancora poco nota al grande pubblico, studiata solo in tempi recenti (soprattutto da Fabio Benzi), che attinge all’immaginario della fotografia di moda e di attualità, nonché a quello cinematografico, tanto quanto alla fascinazione per quell’energia universale che innerva la natura osservata nei parchi e nei giardini di Roma.

La mostra presenterà l’olio intitolato sul retro della tavola LA FILA PER L’AGNELLO (DETTO A ROMA ABACCHIO), dipinto nell’inverno del 1942. I visitatori parteciperanno a una visione soggettiva attraverso la finestra del palazzo di Balla che si affaccia su via Montello, dove si intravedono lunghe file di persone intente a procurarsi il cibo, sempre più scarso nella capitale durante la Seconda guerra mondiale. Il fil rouge è sempre la luce, linfa vitale dell’immagine, dal colore alla sua forma.

Arricchita da apparati fotografici, biografici e storici provenienti dall’Archivio Gigli, la mostra si dipana dalla fase del realismo sociale e divisionista attraverso la stagione dell’avanguardia radicale futurista per approdare dopo il 1930 a un’inedita e pionieristica figurazione.

LA MAPPA

NOTIZIE

VEDI ANCHE

-

Roma | Dal 6 settembre al 25 gennaio al Museo Storico Nazionale della Fanteria dell’Esercito Italiano

Roma | Dal 6 settembre al 25 gennaio al Museo Storico Nazionale della Fanteria dell’Esercito Italiano

Il Diario di Noa Noa e altre avventure: a Roma arriva Gauguin

-

La Spezia | Dal 18 ottobre al 22 marzo al CAMeC – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea

La Spezia | Dal 18 ottobre al 22 marzo al CAMeC – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea

La Spezia accoglie oltre cento scatti dalla collezione Carla Sozzani, da Helmut Newton a Man Ray

-

Pordenone | Dal 13 settembre al 16 novembre alla Galleria Harry Bertoia

Pordenone | Dal 13 settembre al 16 novembre alla Galleria Harry Bertoia

A Pordenone Inge Morath inaugura la stagione della fotografia d'autore

-

Dal 1° al 7 settembre sul piccolo schermo

Dal 1° al 7 settembre sul piccolo schermo

Da Goya alle meraviglie di Venezia, l'arte in tv nella prima settimana di settembre

-

Mondo | L'Austria omaggia le donne nell’arte

Mondo | L'Austria omaggia le donne nell’arte

La carica delle artiste. Tra Vienna e Linz quattro mostre da non perdere, da Michaelina Wautier a Marina Abramović

-

Dal 25 al 31 agosto sul piccolo schermo

Dal 25 al 31 agosto sul piccolo schermo

La settimana dell'arte in tv, dai grandi musei d'Italia a Vermeer